Forum Chez Mirabelle

Forum convivial pour tous : Amitié - Graphisme pour tous - Divertissement - Partage...

|

| | | Cas'est passé en août ! |  |

| | | Auteur | Message |

|---|

Kationok

Modérateur

|  Sujet: Cas'est passé en août ! Sujet: Cas'est passé en août !  Lun 1 Aoû - 12:07 Lun 1 Aoû - 12:07 | |

| 1919 : Maurice Boitel, peintre figuratif français Maurice Boitel est un artiste peintre, lithographe et céramiste français né le 31 juillet 1919 à Tillières-sur-Avre (Eure) et mort le 11 août 2007 à Audresselles (Pas-de-Calais).Il appartient au mouvement artistique de la Jeune Peinture rattaché à la nouvelle École de Paris dont il est l'un des principaux représentants.BIOGRAPHIEJuste après sa naissance en Normandie, de père picard (les racines paternelles se situent à Maignelay-Montigny, village de l'Oise qui fera partie de son œuvre peint) et de mère bourguignonne, Maurice Boitel réside jusqu'en 1931 à Gevrey-Chambertin (Bourgogne), son père y ayant acheté une étude d'huissier. C'est dans cette province qu'il a puisé son amour profond de la nature, et aussi peut-être cette sensation du bonheur de vivre exprimée dans ses œuvres, à certaines périodes. Dès 1924, il veut être peintre et passe son temps à dessiner.Avant d'être admis à l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris dans l'atelier d'Eugène Narbonne, dont il devient le massier en 1945, juste après avoir participé à la Seconde Guerre mondiale dans une unité combattante (le 27e bataillon de chasseurs alpins, sous les ordres du Commandant Jean Vallette d'Osia qui lui accorde de faire porter son matériel de peintre par les mulets avec la mitrailleuse), Boitel est successivement élève des écoles des beaux-arts de Boulogne-sur-Mer, d'Amiens), puis de Dijon dans l'atelier d'André Claudot, lorsque sa famille revient en Bourgogne à Nuits-Saint-Georges.Parmi ses amis peintres les plus proches, on compte notamment Daniel du Janerand, Pierre-Henry, Michel Henry, Jean-Pierre Alaux, Antoni Pitxot, Jean Joyet, Maurice Faustino-Lafetat, Andrée Bordeaux-Le Pecq, Jean Carzou, Jean Jansem, André Hambourg, Emili Grau i Sala, Jean Monneret, Rodolphe Caillaux, Pierre Gaillardot, Michel Jouenne, Paul Collomb, ou d'anciens condisciples de l'École des beaux-arts comme Bernard Buffet, Louis Vuillermoz, Jean-Pierre Pophillat ou Monique Journod. Il est également proche du compositeur Henri Dutilleux (1916-2013) et de l'écrivain Robert Beauvais (1911-1982).Maurice Boitel repose au cimetière d'Audresselles où il est mort en août 2007.Maison de pêcheur Il résidait ici, aux Loges, et nombre de ses tableaux ont été peints dans les hameaux alentours (Laleuf, Crossas, le Mas Meynard).

ŒuvreL'évolution du peintre se poursuit insensiblement durant toute sa vie : jusqu'à 1946, année de son mariage, une peinture expressive, terrienne, puis de 1946 à 1952, une peinture colorée surtout en Algérie. De 1952 à 1965, il réalise des tableaux personnels : dans ses paysages charpentés, les objets sont définis par des contours noirs avec quelques aplats au couteau. Au cours de cette période, il peint beaucoup à Paris et à Saint-Mandé, près de son domicile, et se rend souvent près du cap Gris-Nez, où il réalise des tableaux sobres et sombres de tempêtes, de barques sur la plage, de ruines de la guerre. Il peint aussi des figures : clowns, éleveurs de volailles, marins, ou des portraits. Puis de 1958 à 1965, il peint chaque été à Cadaqués (Espagne). Il est toujours dans le même style, solidement charpenté, mais où passent la lumière et les couleurs vives de la Méditerranée (paysages, marines, portraits, foules sur la plage).côte d'Opale au soleil couchant Noirda beach Ambleteuse Baie de la Slack

Ambleteuse, fort Vauban Hôtel de la Plage Les Fleurs de l'été - champ à Slack À partir de 1965, son œuvre reste structurée mais il fait disparaître les contours : il utilise aussi davantage l'aquarelle notamment à Nice, en Italie (Venise, Florence, Rome) et dans le Sancerrois. Chaque année, il continue à se rendre près du cap Gris-Nez, à Audresselles, ou dans le Limousin, à Ambazac. La région parisienne, où il réside habituellement, lui a fourni aussi de nombreux sujets (Montmartre, le bois de Vincennes, les îles de la Seine, de la Marne, Bussy-Saint-Georges, Guermantes et Conches-sur-Gondoire). En 1970, invité par la marine Nationale à bord du porte-avions Clemenceau, il peint les ports d'Oslo et de Rotterdam. Il se rend également à plusieurs reprises à Volendam où il réalise plusieurs œuvres (Le cabinet des estampes de la Bibliothèque nationale de France conserve un exemplaire de chacune de ses deux lithographies, Quai à Volendam de 1966 et Volendam de 1967). Après 1980, il tend à évoquer une réalité idéalisée.Pour réaliser les décorations des groupes scolaires Jean-Charles Gatinot et Ferdinand Buisson à Montgeron, il a réalisé et cuit lui-même les carreaux de céramique dans un four qu'il a fait construire à cet effet dans son atelier.Paris - Pont des Arts Le Panthéon et la Seine La Tour Eiffel et la rue de la manutention l  Le las de Saint-Mandé  Ce grand tableau de Maurice Boitel est intitulé Conches, Seine et Marne, la mare aux canards, daté de 1991, huile sur toile signé et daté à gauche. Ce grand tableau de Maurice Boitel est intitulé Conches, Seine et Marne, la mare aux canards, daté de 1991, huile sur toile signé et daté à gauche.

Ce tableau représente le jardin de Maurice Boitel à Conches vers 1963.

Expositions, salons et prixEn 1946, Maurice Boitel est lauréat du prix Abd-el-Tif, ce qui lui permet de séjourner deux ans à la villa Abd-el-Tif d'Alger avec sa famille.Après son retour en métropole, il expose à Paris au Salon des indépendants, au Salon d'automne dont il est sociétaire en 1948, au Salon de la Jeune Peinture en 1952 et de 1954 à 1959, au Salon d'automne, et plus tard, au Salon des artistes français, au Salon du dessin et de la peinture à l'eau, au Salon Terres latines ainsi qu'au Salon de la Société nationale des beaux-arts et au Salon Comparaisons. Il expose au Salon d'hiver en 1946. Il est membre des comités de ces deux derniers salons.En 1949, il présente une exposition particulière de ses peintures d'Algérie à la Galerie de l'Élysée, faubourg Saint-Honoré à Paris ; en 1951, nouvelle exposition particulière en cette même galerie.Il participe également à une exposition de groupe à la galerie Suillerot et à des expositions à thèmes, présidées par Jacques Hébertot, dans le cadre de l’Association des amateurs de peinture. En 1958, il présente une exposition particulière à la galerie René Drouet, rue du Faubourg-Saint-Honoré à Paris, où il présenta par la suite d’autres expositions particulières.En 1954, il remporte le prix Maurice-Pierre de la Jeune Peinture.En 1956, le grand prix de peinture de la ville de Saint-Affrique lui est décerné à la galerie Durand-Ruel.En 1958, il remporte le prix Antral, décerné par la ville de Paris. En 1959, c’est le prix Winsor et Newton (Paris-Londres) qui lui est attribué.En 1963, le prix Puvis-de-Chavannes, décerné par la Société nationale des beaux-arts, lui permet de présenter un ensemble de ses œuvres au musée national d'Art moderne de Paris.En 1966, il remporte le prix Francis-Smith qui lui offre un séjour au Portugal.En 1968, il reçoit la médaille d’or des Artistes français et l’Académie des beaux-arts lui décerne le prix Bastien-Lepage.En 1970, il est invité par la Marine nationale à séjourner sur le porte-avions Clemenceau. Il réalise à cette occasion plusieurs peintures de paysages des pays du Nord.En 1974, il reçoit le grand prix du conseil général de Seine-et-Marne.En 1980, c’est l’Institut de France qui lui attribue le prix Dumas-Millier.En 1984, la fondation Taylor lui attribue le prix d’aquarelle Roger Deverin.Des expositions particulières, dans les musées de Boulogne-sur-Mer en juin-septembre 1976, de Saint-Maur-des-Fossés en 1977, de Montbard en 1982, de Montreuil-sur-Mer en 1993, lui ont permis de présenter dans plusieurs salles, des rétrospectives avec de grands tableaux où figurent des compositions ainsi que des paysages de France, d'Italie, d'Espagne, du Portugal, de Hollande, etc.Il reçoit le prix Charles-Cottet en 1985, le prix Eugène-Boudin en 1989. En 1990, il participe au 1er Salon de peinture de l'École polytechnique à Palaiseau (avec notamment Michèle Battut, Arnaud d'Hauterives, Daniel du Janerand et Gaston Sébire), puis le Salon d'automne de Paris lui rend un hommage dans trois salles au Grand Palais à Paris.En 1999, le président et le comité du Salon des indépendants de Paris l'invitent à présenter une rétrospective de ses œuvres.En 2003, le Salon de la Société nationale des beaux-arts de Paris lui décerne la médaille d'or.Il a été l'invité d'honneur dans plusieurs salons de peinture à Rosny-sous-Bois (1980), Blois (1983), Wimereux (1984), Villeneuve-le-Roi (1984), Yvetot (1986), Alfortville (1987), Bourges (1987), Saumur (1987), Metz (1991), Limoges (1992), Tours (1992).Maurice Boitel à Abd-el-Tif en 1946 Famille et descendanceMarié à Marie-Lucie Besson de 1946 à sa mort, Maurice Boitel a deux fils, quatre petits-enfants, sept arrière-petits-enfants. | |

|   | | Kationok

Modérateur

|  Sujet: Re: Cas'est passé en août ! Sujet: Re: Cas'est passé en août !  Mer 3 Aoû - 11:45 Mer 3 Aoû - 11:45 | |

| 1788 : Thomas Gainsborough, artiste anglais Autoportrait 1787 Biographie Autoportrait

Huile sur toile, 76,2 × 63,5 cm

National Portrait Gallery, Londres 1727-1788 Thomas Gainsborough est né en 1727 à Sudbury dans une famille de drapiers du Suffolk (sud-est de l’Angleterre). Il est attiré très jeune par la peinture et part en apprentissage à Londres à l’âge de quatorze ans. Il sera formé par un élève de Watteau, le maître graveur Gravelot. Gainsborough dira plus tard de lui « qu'il fut un très bon peintre de portraits, abstraction faite de sa conception française ». Dès l’âge de dix huit ans, Gainsborough ouvre son atelier. Un an plus tard, en 1746, il se marie avec Margaret Burr, fille naturelle du duc de Beaufort. Il s’agit pour l’artiste d’un « beau mariage » et le duc verse même une rente au jeune couple. Deux filles naîtront de cette union. Au début de sa carrière, Gainsborough peint surtout des paysages qu’il parvient difficilement à vendre pour un prix modique. Il ne faut pas en conclure qu’il n’a aucun talent de paysagiste. L’historien de l’art John Hayes a d’ailleurs mis en évidence la grande richesse des paysages de Gainsborough. PORTRAITS « Gainsborough aimait beaucoup ses deux filles et les a souvent représentées de l'enfance à la vingtaine. Soucieux de leur avenir, il a pris soin de leur assurer une bonne éducation en les envoyant dans un pensionnat de Chelsea et en leur donnant des cours particuliers de dessin et de peinture paysagère. Quelques années après la réalisation de ce portrait, Mary a conclu un mariage désastreux avec le célèbre hautboïste Johann Christian Fischer, un associé de son père. Plus tard, elle vécut avec sa jeune sœur Margaret et souffrit d'une maladie mentale grave. » (Notice Tate Gallery)

M & Mme Robert Andrews (1748-50). Huile sur toile, 70 × 119 cm, National Gallery, Londres. Robert Andrews et son épouse Frances Mary, née Carter, se sont mariés en 1748, peu avant que Gainsborough ne peigne ce portrait. Ils sont représentés dans leur propriété des Auberies, près de Sudbury, dans le Suffolk, le village natal de Gainsborough.

Mais le peintre était un réaliste comme en témoigne la citation suivante rapportée par Marie-Annick Sékaly : « Un homme peut faire de grandes choses et pourtant mourir méconnu dans un grenier s'il ne maîtrise pas ses inclinations et ne se conforme pas à l’œil du vulgaire en choisissant la spécialité que tout le monde payera et encouragera. » Gainsborough revient alors dans le Suffolk et s’oriente vers le portrait. Il se constitue rapidement une clientèle dans la bourgeoisie commerçante et la gentry locale. En 1759, la famille s’installe à Bath, dans le Somerset, au sud-ouest de l’Angleterre. Bath est une ville d’eaux très fréquentée par la haute aristocratie. Gainsborough va rapidement devenir le portraitiste à la mode. Il n’avait pas, comme beaucoup de peintres, voyagé en Italie, mais les collections privées de Bath lui permettent de découvrir Claude Lorrain, Rubens et Van Dyck, duquel il s’inspirera en peignant The Blue Boy. PORTRAITS The Blue Boy (1770). Huile sur toile, 178 × 122 cm, Huntington Library, San Marino, Californie. Il s’agit probablement du portrait de Jonathan Buttall, fils d’un riche commerçant, mais cela n'a jamais été prouvé. Ce tableau est considéré comme un hommage à Anthony Van Dyck (1599-1641), grand portraitiste de la Cour d’Angleterre, que Gainsborough admirait.

Thomas Gainsborough - Lady Lloyd and Her Son, Richard Savage Lloyd, of Hintlesham Hall, Suffolk - Google Art Project Thomas Gainsborough - Lady Lloyd and Her Son, Richard Savage Lloyd, of Hintlesham Hall, Suffolk - Google Art ProjectKarl Friedrich Abel (1765). Huile sur toile, 126,7 × 101,3 cm, National Portrait Gallery, Londres. Karl Friedrich Abel (1723-1787) est un gambiste et compositeur allemand de la période préclassique. Dernier virtuose de la viole de gambe, il composa de nombreuses œuvres pour cet instrument.

John Campbell, 4e duc d'Argyll (1767). Huile sur toile, 235 × 154 cm, National Galleries of Scotland, Édimbourg. Les comtes, marquis et ducs d’Argyll ont été pendant plusieurs siècles l’une des plus puissantes familles nobles d'Écosse. John Campbell, 4e duc d'Argyll est né en 1693 et mort en 1770. Margaret Burr (1770). Pastel sur papier, 24 × 19 cm, collection particulière. Margaret Burr est la fille naturelle du duc de Beaufort que Thomas Gainsborough épousa en 1746. La dame en bleu, la duchesse de Beaufort (1770). Huile sur toile, 76 × 64 cm, musée de l'Ermitage, Saint-Pétersbourg. Cette élégante à la coiffure surdimensionnée, selon la mode de l'époque, et au geste délicat, n'est pas identifiée, malgré l'appellation du tableau.

Les sœurs Linley (1772). Huile sur toile, 199 × 153,5 cm, Dulwich Picture Gallery, Londres. Elizabeth (debout, 1754-1792) et sa sœur Mary (assise, 1758-1787) sont les filles du compositeur Thomas Linley (1733-1795) et de son épouse Mary Johnson.  Christian Bach (1776). Huile sur toile, 75,5 × 62 cm, National Portrait Gallery, Londres. Johann Christian Bach est le onzième et dernier fils de Jean-Sébastien et d’Anna Magdalena Bach. Il reçoit une formation musicale de son père. Il est l’auteur de nombreux opéras et de sonates Christian Bach (1776). Huile sur toile, 75,5 × 62 cm, National Portrait Gallery, Londres. Johann Christian Bach est le onzième et dernier fils de Jean-Sébastien et d’Anna Magdalena Bach. Il reçoit une formation musicale de son père. Il est l’auteur de nombreux opéras et de sonates Mrs. Thomas Graham (1777). Huile sur toile, 237 × 154 cm, National Galleries of Scotland. Il s'agit de Mary Cathcart (1757-1792), épouse de Thomas Graham (1748-1843), aristocrate écossais, homme politique et général de l'armée britannique. Elle est la fille de Charles Cathcart, 9e lord Cathcart, qui était ambassadeur auprès de Catherine la Grande. « C'est l'un des plus beaux portraits en pied de Gainsborough, dans la tradition de Van Dyck. Le costume et les accessoires sont délibérément inspirés de la mode du XVIIe siècle afin de mettre en valeur l'élégante beauté de l'honorable Mrs Graham. » (Notice National Galleries of Scotland) Mrs. Thomas Graham (1777). Huile sur toile, 237 × 154 cm, National Galleries of Scotland. Il s'agit de Mary Cathcart (1757-1792), épouse de Thomas Graham (1748-1843), aristocrate écossais, homme politique et général de l'armée britannique. Elle est la fille de Charles Cathcart, 9e lord Cathcart, qui était ambassadeur auprès de Catherine la Grande. « C'est l'un des plus beaux portraits en pied de Gainsborough, dans la tradition de Van Dyck. Le costume et les accessoires sont délibérément inspirés de la mode du XVIIe siècle afin de mettre en valeur l'élégante beauté de l'honorable Mrs Graham. » (Notice National Galleries of Scotland) George III (1781). Huile sur toile, 238,8 × 158,7 cm, Royal Collection, Buckingham Palace, Londres. George III (1738-1820), roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, fut également roi de Hanovre (1814-1820). Très populaire en Grande-Bretagne, il fut surnommé Farmer George (George le fermier). George III (1781). Huile sur toile, 238,8 × 158,7 cm, Royal Collection, Buckingham Palace, Londres. George III (1738-1820), roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, fut également roi de Hanovre (1814-1820). Très populaire en Grande-Bretagne, il fut surnommé Farmer George (George le fermier).  La reine Charlotte (1781). Huile sur toile, 223,5 × 149,2 cm, Royal Collection, Buckingham Palace, Londres. La reine Charlotte, née duchesse Sophie Charlotte de Mecklembourg-Strelitz (1744-1818), est l’épouse du roi Georges III (1738-1820). Elle est la grand-mère de la reine Victoria et l’aïeule de l’actuelle reine du Royaume-Uni, Élisabeth II. La reine Charlotte (1781). Huile sur toile, 223,5 × 149,2 cm, Royal Collection, Buckingham Palace, Londres. La reine Charlotte, née duchesse Sophie Charlotte de Mecklembourg-Strelitz (1744-1818), est l’épouse du roi Georges III (1738-1820). Elle est la grand-mère de la reine Victoria et l’aïeule de l’actuelle reine du Royaume-Uni, Élisabeth II. Mr and Mrs William Hallett (1785). Huile sur toile, 236 × 179 cm, National Gallery, Londres. Aussi appelé La promenade matinale ce tableau représente William Hallett et Elizabeth Stephen âgés tous les deux de 21 ans. Ils venaient de se marier au cours de l’été 1785. Pour les époux, il s’agissait d’un portrait de mariage. Mr and Mrs William Hallett (1785). Huile sur toile, 236 × 179 cm, National Gallery, Londres. Aussi appelé La promenade matinale ce tableau représente William Hallett et Elizabeth Stephen âgés tous les deux de 21 ans. Ils venaient de se marier au cours de l’été 1785. Pour les époux, il s’agissait d’un portrait de mariage. Mrs. Richard Brinsley Sheridan (1785). Huile sur toile, 220 × 154 cm, National Gallery of Art, Washington. Il s’agit d’Elisabeth Linley (voir ci-dessus le portrait des sœurs Linley en 1772) à l’âge de 31 ans. Elle a épousé le dramaturge Richard Brinsley Sheridan (1751-1816). Mrs. Richard Brinsley Sheridan (1785). Huile sur toile, 220 × 154 cm, National Gallery of Art, Washington. Il s’agit d’Elisabeth Linley (voir ci-dessus le portrait des sœurs Linley en 1772) à l’âge de 31 ans. Elle a épousé le dramaturge Richard Brinsley Sheridan (1751-1816). Sarah Siddons (1785). Huile sur toile, 126 × 99,5 cm, National Gallery, Londres. Sarah Siddons (1755-1831) est une tragédienne britannique célèbre pour son interprétation du personnage de Shakespeare, Lady Macbeth. De son vrai nom Sarah Kemble, elle est la fille aînée de Roger Kemble, acteur et gérant d'une compagnie théâtrale itinérante. Sarah Siddons (1785). Huile sur toile, 126 × 99,5 cm, National Gallery, Londres. Sarah Siddons (1755-1831) est une tragédienne britannique célèbre pour son interprétation du personnage de Shakespeare, Lady Macbeth. De son vrai nom Sarah Kemble, elle est la fille aînée de Roger Kemble, acteur et gérant d'une compagnie théâtrale itinérante. Villageoise avec chien et cruche (1785). Huile sur toile, 174 × 125 cm, collection particulière. Reconnu comme un immense portraitiste par l'aristocratie et la famille royale britannique, Gainsborough cherche à la fin de sa vie d'autres expériences picturales. Cette petite fille pauvre à l'air triste, serrant son chien contre sa poitrine, montre que l'artiste voulait transmettre par l'émotion quelque chose de la réalité sociale de l'époque. Villageoise avec chien et cruche (1785). Huile sur toile, 174 × 125 cm, collection particulière. Reconnu comme un immense portraitiste par l'aristocratie et la famille royale britannique, Gainsborough cherche à la fin de sa vie d'autres expériences picturales. Cette petite fille pauvre à l'air triste, serrant son chien contre sa poitrine, montre que l'artiste voulait transmettre par l'émotion quelque chose de la réalité sociale de l'époque. Mrs. Thomas Hibbert (1786). Huile sur toile, 127 × 101,5 cm, Alte Pinakothek, Munich. Mrs. Thomas Hibbert (1786). Huile sur toile, 127 × 101,5 cm, Alte Pinakothek, Munich. Georgiana Cavendish, Duchesse de Devonshire (1787). Huile sur toile, 101,5 × 127 cm, Chatsworth House, Bakewell, Derbyshire. Georgiana Spencer (1757-1806) fut la première femme de William Cavendish, 5e duc de Devonshire. Femme du monde célèbre pour sa beauté, elle tenait salon et réunissait autour d'elle un grand cercle de personnalités littéraires et politiques. Elle était aussi une militante politique. Georgiana Cavendish, Duchesse de Devonshire (1787). Huile sur toile, 101,5 × 127 cm, Chatsworth House, Bakewell, Derbyshire. Georgiana Spencer (1757-1806) fut la première femme de William Cavendish, 5e duc de Devonshire. Femme du monde célèbre pour sa beauté, elle tenait salon et réunissait autour d'elle un grand cercle de personnalités littéraires et politiques. Elle était aussi une militante politique.A partir de 1769, Gainsborough commence à exposer à la Royal Academy. Désormais célèbre, il s’établit à Londres en 1774. Il réalise alors de nombreux portraits de la famille royale : Le roi George III, La reine Charlotte. A la fin de sa vie, il élargit son œuvre à des portraits de gens du peuple comme la Villageoise avec chien et cruche. Thomas Gainsborough meurt à Londres en 1788, à l’âge de 61 ans. Sunset (1760). Huile sur toile, 143,5 × 154 cm, Tate Britain, Londres. Le titre complet est Sunset, Carthorses Drinking at a Stream (Coucher de soleil, chevaux de trait buvant à un ruisseau). Gainsborough a peint de nombreux tableaux de paysans allant ou revenant du marché. Celui-ci se caractérise par un clair-obscur très prononcé annonçant la nuit. Vue de King's Bromley-on-Trent, Staffordshire (1768-70). ). Huile sur toile, 119 × 168 cm, Philadelphia Museum of Art, Philadelphie. Ce tableau est inspiré de la manière flamande ou néerlandaise d'aborder le paysage. Il s'agit d'un paysage bien réel mais qui n'est pas reproduit dans toute sa justesse topographique. Le peintre s'accorde des libertés pour transmettre des émotions qui idéalisent un tant soit peu la nature. OEUVRE Gainsborough est d’abord un paysagiste très sensible au spectacle de la nature, qu’il découvrit dans le village de son enfance. Dans sa jeunesse, il associe avec bonheur paysage et portrait, en particulier en 1750 avec le Portrait de Mr. and Mrs. Andrews. De ses débuts de paysagiste il conserve un goût de l’authenticité qui le porte à donner de ses personnages une image moins flatteuse que celle des portraitistes français de la même époque (Quentin de la Tour, Vigée Le Brun). Ce faisant, la psychologie de ses modèles transparaît sans doute mieux. Gainsborough sait également rendre magistralement la splendeur des étoffes.Etonnamment, alors que l’histoire a rangé Gainsborough parmi les portraitistes, John Constable, le grand paysagiste anglais du 19e siècle, dira de lui : « Je crois voir Gainsborough dans chaque haie et dans chaque arbre creux ». L’esprit des grands artistes ?  | |

|   | | Kationok

Modérateur

|  Sujet: Re: Cas'est passé en août ! Sujet: Re: Cas'est passé en août !  Mar 9 Aoû - 17:19 Mar 9 Aoû - 17:19 | |

| 1926 : Diogène Maillart, peintre français Diogène Ulysse Napoléon Maillart né le 28 octobre 1840 à Lachaussée-du-Bois-d'Écu (Oise) et mort le 31 juillet 1926 à Paris est un peintre français.Il est lauréat du premier grand prix de Rome en peinture de 1864, fidèle exposant au Salon pendant plus d’un demi-siècle, peintre d’histoire et portraitiste, paysagiste, illustrateur pour des grandes maisons d’édition parisiennes, auteur de cartons pour des tapisseries et des vitraux, mais aussi professeur de dessin à la Manufacture de Tapisseries des Gobelins et maître en atelier, historien de l'art et critique d'art.Il est le père du peintre Roger Maillart (1869-1915) et le grand-père du peintre Jean-Denis Maillart (1913-2004).« DIOGÈNE MAILLART, UN MAÎTRE DANS LA TRADITION DU XIXe SIÈCLE » CATHERINE THIEBLIN

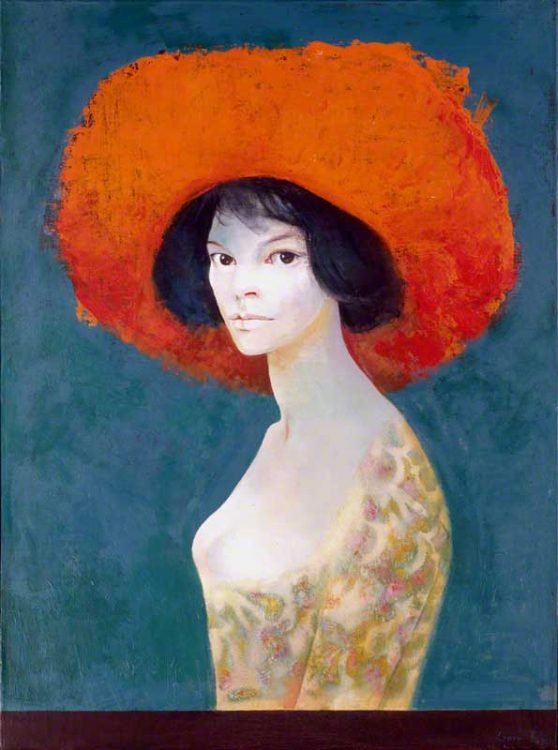

Les œuvres de Diogène Maillart sont conservées à la villa Médicis de Rome, au Petit Palais, au Sénat ou aux Gobelins, dans l'église Saint-Augustin, dans la mairie du IIIe à Paris.Elles sont visibles sur les plafonds du château de Chantilly ou à l'hôtel de ville de Rouen. Et pourtant son nom est quasiment inconnu. Catherine Thieblin, guide conférencière et adjointe au maire de Beauvais chargée du patrimoine, s'est penchée sur la vie et l'œuvre de Diogène Ulysse Napoléon Maillart. Ce peintre du XIXe siècle qui vivait au château Vert de Rieux a connu un destin extraordinaire. « Fils d'un marchand de porc, il est né à Lachaussée-du-Bois-d'Ecu. Il a remporté le prix de Rome en 1864. Ses œuvres ont été exposées au Salon de Paris pendant plus de cinquante ans et le peintre a enseigné aux Gobelins, rappelle l'historienne. Il a peint les bords de l'Oise, des paysages, sa famille. Mais il a vu une partie de son œuvre détruite de son vivant dans les bombardements de Beauvais ou l'incendie de la chapelle des Tuileries à Paris. » Diogène Maillart, 1926 Femme au foulard rouge Huile sur toile (Toile d'origine), Diogène Maillart, 1926 Femme au foulard rouge Huile sur toile (Toile d'origine), Diogène Maillart - Esquisse pour l'église Saint-Augustin , Le Baptême de saint Augustin - PPP4734 - ( 1870 ) Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris

" L'Espérance " ( 1892 ) plafond de l'escalier d'Honneur du château de Chantilly Peu après son retour à Paris, en 1869, après quatre années passées à la villa Médicis à Rome, il est nommé professeur de dessin à la Manufacture nationale des Gobelins, activité qu’il exerce pendant 50 ans, de 1871 à 1919. Pendant quatre ans, de 1873 à 1877, il remplit les fonctions d'inspecteur des travaux d'art et fait alors tisser deux tapisseries, La Madone, dite de saint Jérôme, copie d'une œuvre du Corrège, et La Figuration symbolique de la Manufacture, Pénélope à son métier. Parallèlement il expose chaque année plusieurs œuvres au Salon des artistes français, jusqu’à sa mort, le 3 août 1926.Il participe à la décoration d’édifices publics pour la capitale au moment où la Troisième République achève l’œuvre entreprise par le Second Empire : des peintures pour l’église Saint-Augustin, Le Baptême de saint Augustin et La Mort de sainte Monique ornant la nef, des décors plafonnants pour la mairie du 3e arrondissement de Paris, La Ville de Paris instruisant ses enfants pour le grand escalier, une composition monumentale honorant l’œuvre scolaire de la Troisième République, et La Parure de la femme pour le plafond du palier du premier étage, ainsi qu’un décor pour Le Bon Marché, disparu aujourd'hui.Le Jeune Néophyte chrétien (1892), collection de la Ville de Beauvais.

Il réalise des esquisses pour les concours organisés par la Ville de Paris pour la décoration de l’école du Château-Landon et de la salle des mariages de la mairie du 3e arrondissement de Paris, ainsi que de grandes compositions historiques comme Étienne Marcel et la lecture de la grande ordonnance de 1357, et À cause de la grande pitié au royaume de France, sur le thème de Jeanne d’Arc4.Peintre décorateur, il est l’auteur d’un plafond pour le château de Neudeck en Silésie, à la demande du prince Von Donnesmark, cousin germain de l’empereur Guillaume II, et de son épouse La Païva. Ce château sera détruit en 1945.Dans l’Oise, sa région natale, où il habite au « château vert », sa maison de campagne à Rieux aux bords de l’Oise, il reçoit la commande de peintures historiques décoratives pour le grand salon de l’hôtel de ville de Beauvais : La Mort de Corréus, chef des Bellovaques, Louis le Gros accordant la Charte des libertés communales à la Ville de Beauvais, L’Investiture du maire, Jeanne Hachette au siège de Beauvais, L’Entrée de Louis XI à Beauvais. Ces décors sont détruits une cinquantaine d'années après par les bombardements allemands de 1940. Au château de Chantilly, à la demande du duc d'Aumale, il décore le plafond du grand escalier d'une monumentale Espérance ailée qui tend la main vers une étoile5.Très proche du milieu religieux, il compose des cartons de vitraux pour des églises de l’Oise, notamment pour le transept méridional de la cathédrale de Senlis, représentant Les Prophètes, ainsi que pour les églises de Pontpoint et de Plailly, et réalise des Chemins de croix selon le procédé de la chromolithographie, à la demande de la maison d'orfèvrerie parisienne Poussielgue-Rusand.Maître en atelier, il est toujours entouré de nombreux élèves, notamment une jeune fille roumaine, Julie Hasdeu qui relate, dans une abondante correspondance, sa vie parisienne et l’enseignement de la peinture dont elle profita dans l'ancien atelier du peintre Eugène Delacroix, rue de Furstenberg, qui était alors occupé par l'artiste. Selon la Thomaston Place Auction Galleries, il eut Pablo Picasso comme élève, lequel arrivant à 19 ans à Paris à Montparnasse pour la première fois, voulait exposer au Salon.Conscient du message intellectuel qu’il voulait transmettre à ses élèves, il écrit à la fin de sa vie de volumineux livres d’art, Athéna, Histoire générale des Beaux-Arts, en deux volumes, et L’Art Byzantin.En 1920, il décore une chapelle de l’église Saint-Laurent dans le 10e arrondissement de Paris en réalisant une peinture représentant Sainte Louise et ses sœurs distribuant des aumônes.Ses ateliers étaient situés dans le 6e arrondissement de Paris, au 14, rue de Vaugirard en 1870, au 32, rue Hautefeuille en 1872, au 68, rue d’Assas de 1877 à 1878, au 6, rue de Furstenberg de 1879 à 1890, enfin, à Montparnasse au 37, rue de Sèvres de 1890 à sa mort en 1926.Il est nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1885 par Pierre Victor Galland, directeur d'art de la Manufacture des Gobelins. En 1906, il est nommé Rosati d'honneur.Diogène Maillart meurt le 31 juillet 1926 à son domicile dans le 6e arrondissement de Paris et est inhumé au cimetière du Montparnasse (27e division), auprès de son épouse Alzire Demontreuille et de deux de ses enfants, Eva, morte à l'âge de 19 ans, et Roger. Sa tombe est ornée de son buste sculpté par le sculpteur Henri-Léon Gréber.Mes filles (1876), collections de la Ville de Beauvais.

| |

|   | | Kationok

Modérateur

|  Sujet: Re: Cas'est passé en août ! Sujet: Re: Cas'est passé en août !  Sam 13 Aoû - 17:02 Sam 13 Aoû - 17:02 | |

| 1901 : Luigi Corbellini, peintre italien BIOGRAPHIE Corbellini naît en 1901 à Plaisance (Piacenza) en Émilie-Romagne. Ses parents sont Celeste Corbellini et Giuseppina Gazzola. Il est le quatrième enfant d'une fratrie de douze. Corbellini, alors adolescent, veut être peintre ; dès l'âge de treize ans, il part étudier à l’Académie des beaux-arts de Brera de Milan, puis à l’Accademia Albertina de Turin.En 1920, les Éditions Desclée de Brouwer, alors à Bruges (Belgique), lancent un concours international de peinture pour leur atelier de lithographie : Corbellini gagne ce concours, grâce à une Madone, alors qu'il n'a que 19 ans. Il quitte l'Italie et arrive à Bruges, ne connaissant que l'italien. Il connaît la lithographie, mais doit apprendre le français.Les petits gitans - ( Une des spécialités du peintre Luigi Corbellini, les enfants. ) La petite Arlequine de Corbellini

Portrait d'un jeune enfant L'enfant à l'accordéon Il découvre également la peinture flamande avec des maîtres comme Flori Van Acker. Au bout de trois ans, en 1923, ayant quelques économies, il quitte son emploi (ce sera le seul emploi de sa vie), pour Paris où il s'installe à Montmartre, dans un petit hôtel, dans l'attente d'une place au Bateau-Lavoir, où il aura son atelier un an plus tard, celui-là même de Pablo Picasso.L'été 1924, il part à Deauville où se retrouvent les célébrités. Il peint ce qu'il voit, la mer, la plage, jusqu'au jour où un monsieur vient regarder ce qu'il peint : le troisième jour cette personne lui demande s'il sait peindre des portraits et l'invite à venir chez lui faire celui de sa fille. Il lui tend une carte de visite au nom de Robert de Rothschild.Jeune-fille aux yeux bleus  portrait de jeune-fille - 1946 C'est la deuxième chance de Luigi. Son portrait rencontre un succès tel, que tous ceux invités à l'admirer lui demandent de faire celui de sa femme ou fille, ou encore le sien-même (tel Paul Guerlain). Quant à Boni de Castellane, il lui demande de peindre toute son écurie. C'est ainsi que Luigi devient bien connu dans le monde du cheval. Il quitte Montmartre pour Montparnasse.Il participe en 1928 et 1929 au Salon des Indépendants et, en 1930, il fonde, avec plusieurs artistes, dont Bonnard, Creixams, Leprin, Roland Oudot et Daniel Viaud, l'École de Montmartre et un journal Témoignages dont le premier numéro est daté d'octobre 1930.En 1937, il peint le portrait de Maryse Bastié qu'il rencontre lors d'une exposition de ses toiles à Limoges.Refusés, au Salon d'Automne 1943, il crée, avec Philippe Marie Picard et Michel Ciry, le "Groupe Indépendant" ; tous trois exposeront à la Galerie Jean Pascaud, 165 Bd Haussmann le 26 mai 1944 ; intitulé de cette exposition : "Exposition d'automne, Groupe Indépendant" .Le peintre Luigi Corbellini a exposé à la Galerie Nationale, aux Indépendants, aux Salons d'automne, au Salon des Tuileries7.Toujours italien, la Seconde Guerre mondiale l'envoie d'abord en Suède où il a l'honneur de faire le portrait des jeunes princes, ainsi que celui des enfants de Lars Schmidt (sv).Il peint également toute une série d'enfants et de mères, portant des ballots, fuyant sur les routes les horreurs de la guerre : cette période, inspirée d'une palette flamande, est nommée la série des Sans Famille, du nom du roman de Hector Malot, au travers des chapeaux pointus des illustrations de la première édition du livre, que Corbellini fera porter par les jeunes garçons de ses toiles. En 2006, le quotidien de Plaisance, La Libertà, publie un livre de cuisine spécifique à cette ville : les pages de couverture reproduisent un tableau de Corbellini, I Profughi (les réfugiés), (don du comte Anguissola à la Galleria d'arte moderna Ricci Oddi) dont on ne voit, sur l'aplat, que la partie festive : des enfants autour du goûter. Au dos, on aperçoit le peintre qui s'est représenté. Près de son visage, dans un encadrement, un petit garçon affamé regarde. Cette image a été expliquée par le peintre lui-même : cet enfant, ce fut lui.Corbellini - Vue du Sud ( Italie ) Luigi Corbellini - Rue Norvin, vue sur la Basilique du Sacré Coeur, Montmartre - 1938 Jeune-fille avec un violoncelle Jeune-fille avec un violoncelle" NU " PostéritéDepuis son décès, il a été exposé à la Chambre de Commerce italienne de Paris en 1978, à la Mairie du Ve (exposition de groupe) en 1979, au Club des Vieilles Tiges sous la présidence de Jacqueline Auriol en janvier 1982, au Parc Floral de Paris en novembre 1982, en 1988, le Salon d'Automne lui rend hommage, à Maisons-Laffitte en septembre 1991, à la Mairie du VIe en mai 1998 sous la présidence du prince Gabriel de Broglie, à la Mairie du VIIe en février 2001, et à la Maison des Ingénieurs Agronomes en septembre 2001, à l'U.N.I.A. en septembre 2002 (exposition portant exclusivement sur New York), exposition et causerie (par sa bru Nobilia Corbellini). Causerie agrémentée de quelques tableaux, par son fils Franco, à la Maison des Ingénieurs Agronomes le 9 janvier 2009.Le 12 mars 2010, La Libertà (Plaisance, Italie) présente le premier livre publié sur Luigi Corbellini (en italien). Le 13 mars, le fils du peintre donne une conférence sur son père dans l'enceinte du Musée Ricci Oddi de Plaisance.En août 2010 et en juillet 2018, le bimensuel La Voce, organe de presse des français d'origine italienne, publie un article avec reproduction d'un tableau, tandis que dans sa colonne des anniversaires, l'hebdomadaire Femme actuelle fait état de celui de la naissance de Corbellini en août 2010. Le 3 octobre 2010, La Libertà publie un article de deux pages sur Corbellini, avec photographies de lettres et reproductions de tableaux.Le 6 mai 2011, La Libertà (Plaisance, Italie) a présenté une conférence autour de la publication d'un livre : la correspondance de Luigi Corbellini et du comte Anguissola, réunie par Giorgio Eremo, avec reproductions de peintures.Le quotidien La Libertà a fait un premier article le 5 mai, un centre du journal sur 2 pages le 6 mai, et un compte rendu d'une page le 7 mai 2011.En hommage aux victimes du 11 septembre 2001, le fils Corbellini offre à La Libertà un tableau représentant New York vue du bateau qui amène Corbellini dans cette ville en 1947.Le 14 novembre 2013, son petit-fils Orlando Corbellini fait une causerie agrémentée de quelques toiles exposées.Le 30 septembre 2015, le "IL SETTIMO" organise une exposition-hommage à Luigi Corbellini en présence de son petit-fils Orlando Corbellini.Luigi Corbellini - Nature morte ŒuvresLuigi Corbellini a commencé l'art du portrait avec ses fratrie, fils, neveux et nièces, puis à Paris les enfants du 15e arrondissement de Paris, (depuis 1929, il demeurait Villa Santos-Dumont), mais il eût également des modèles, dont Kiki de Montparnasse, Dorothée Blanck, Régine Forgeot et la fratrie Catherine, Martine et Jean-Pierre Billot .

| |

|   | | Kationok

Modérateur

|  Sujet: Re: Cas'est passé en août ! Sujet: Re: Cas'est passé en août !  Lun 15 Aoû - 17:58 Lun 15 Aoû - 17:58 | |

| 1935 : Paul Signac, artiste-peintre français BIOGRAPHIE Entre impressionnisme et fauvismePaul Signac naît à Paris en 1863 dans une famille prospère de marchands selliers installés à Asnières (aujourd'hui Asnières-sur-Seine). En 1879, âgé de 16 ans, il visite la quatrième exposition impressionniste où il remarque Caillebotte, Mary Cassatt, Degas, Monet et Pissarro ; il commence même à peindre, mais Gauguin le met à la porte de l'exposition avec ces mots : « On ne copie pas ici, monsieur. » En mars 1880, il perd son père. Esprit anticonformiste, Signac est adoré de sa mère qui veut faire de lui un architecte ; mais lui décide de quitter le lycée à la rentrée d'octobre 1880 pour se consacrer à une vie de peintre. Elle respecte ses choix. Il visite la cinquième exposition impressionniste, et admire Édouard Manet au Salon. La même année, il peint à Montmartre et loue un atelier. En 1882, il rencontre Berthe Roblès, une cousine éloignée de Pissarro. Il l'épousera dix ans plus tard.Berthe Robles qui deviendra son épouse Femme à l'ombrelle - 1893 - musée d'Orsay Il commence à peindre en 1882 à Montmartre (atelier d'Émile Bin [1825-1897], où il rencontre le père Tanguy), dans l'atelier de la rue Constance et se perfectionne seul sous l'influence des impressionnistes. Il se lie d'amitié avec les écrivains symbolistes, demande des conseils à Monet qui accepte de le rencontrer et dont il restera l'ami jusqu'à la mort du maître. Le jeune Signac participe au premier Salon des Indépendants en 1884 avec deux toiles : Le Soleil au pont d'Austerlitz et L'Hirondelle au Pont-Royal ; il participe aussi à la fondation de la Société des artistes indépendants. Il rencontre Georges Seurat qui expose Une baignade en 1884 à Asnières. Une constante de sa vie est le besoin d'évasion.L'Hirondelle au Pont-Royal " Une baignade " - exposée à Asnières autoportrait - 1890 Les néo-impressionnistes influencent la génération suivante : Signac inspire notamment Henri Matisse et André Derain, jouant ainsi un rôle décisif dans l'évolution du fauvisme. Au Salon des Indépendants de 1905, Henri Matisse expose la peinture proto-Fauve Luxe, Calme et Volupté. La composition aux couleurs vives a été peinte en 1904 après un été passé à travailler à Saint-Tropez sur la Côte d'Azur aux côtés des peintres néo-impressionnistes Henri-Edmond Cross et Paul Signac. La peinture est l'œuvre la plus importante de la période néo-impressionniste de Matisse dans laquelle il a utilisé la technique divisionniste préconisée par Signac, que Matisse avait adoptée en 1898 après avoir lu l'essai de ce dernier, D'Eugène Delacroix au Néo-Impressionnisme. En tant que président de la Société des Artistes Indépendants, de 1908 jusqu'à sa mort, Signac encourage les jeunes artistes en exposant les œuvres controversées des Fauves et des Cubistes. Signac fut le premier mécène à acheter un tableau de Matisse, ainsi c’est lui qui achète Luxe, Calme et Volupté.

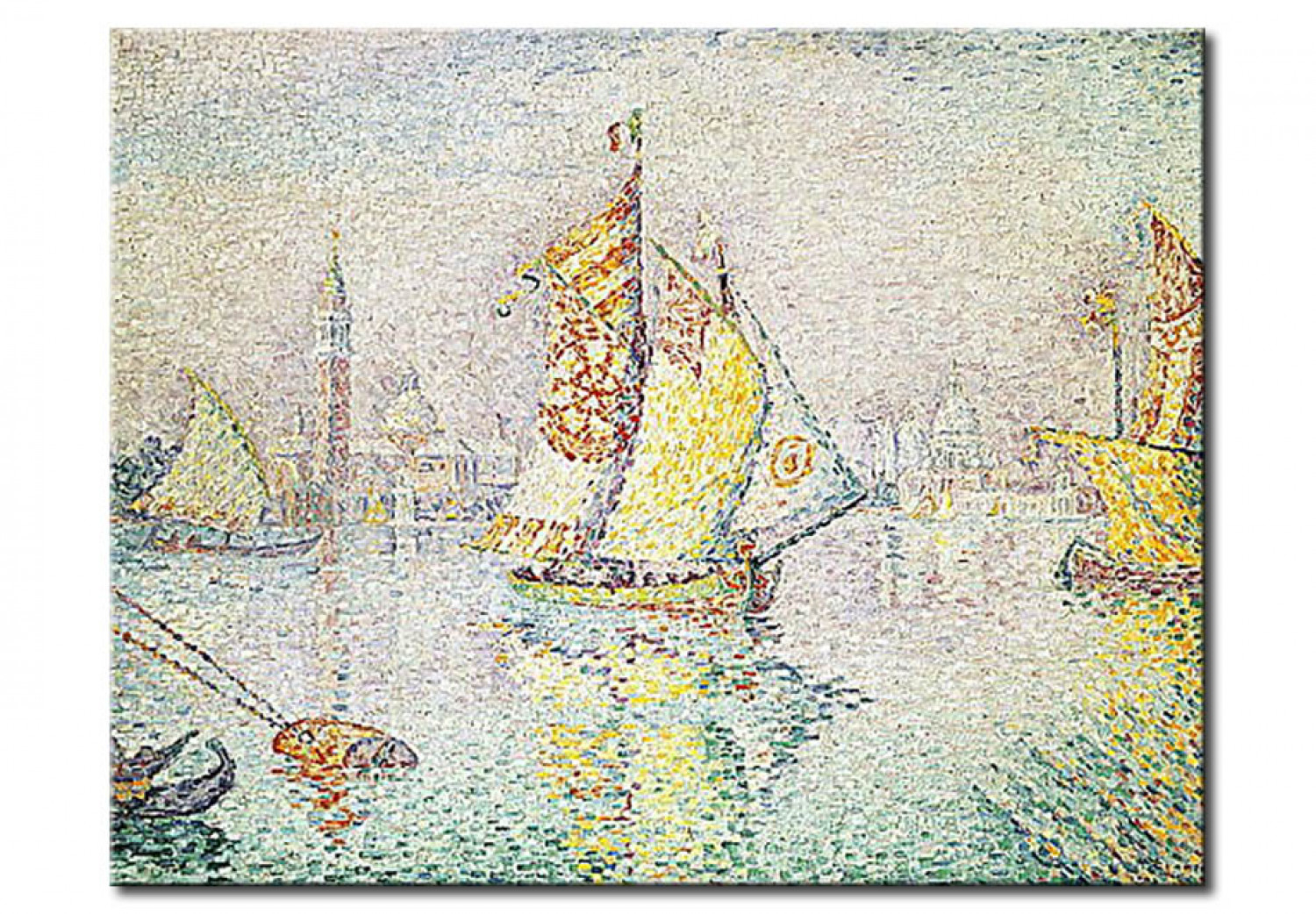

Le théoricien du néo-impressionnismeSignac travaille avec Seurat et Pissarro, avec qui il va former le groupe des « impressionnistes dits scientifiques ». Il se convertit très vite à la pratique de la division scientifique du ton. La technique empirique du pointillisme consiste à diviser les tons en de toutes petites taches de couleurs pures, serrées les unes contre les autres, afin que l’œil du spectateur, en les recomposant, perçoive une unité de ton. Signac et les néo-impressionnistes pensent que cette division des tons assure d'abord tous les bénéfices de la coloration : le mélange optique des pigments uniquement purs permet de retrouver toutes les teintes du prisme et tous leurs tons. La séparation des divers éléments (couleur locale, couleur d'éclairage et leurs réactions) est aussi assurée, ainsi que l'équilibre de ces éléments et leur proportion, selon les lois du contraste, de la dégradation et de l'irridiation. Enfin, le peintre devra choisir une touche proportionnée à la dimension du tableau. En 1885, son intérêt pour « la science de la couleur » le pousse à se rendre aux Gobelins où il assiste à des expériences sur la réflexion de la lumière blanche. " Le calme du soir à Concarneau " " Brise à Concarneau " Il fait son premier tableau divisionniste en 1886. Par comparaison avec Seurat, Signac construit le tableau de façon plus spontanée, intuitive, et sa couleur est plus lumineuse. Il sympathise avec le symbolisme littéraire, surtout en Belgique. Il en retient plusieurs éléments, notamment l’idée d’une harmonie à mi-chemin du paradis perdu de l’âge d’or et de l’utopie sociale et l’ambition d’un art total. Sur ce dernier point, il est d’accord avec Hector Guimard, et il est à noter qu’il loge dès la création vers 1897 dans l'un des ateliers du Castel Béranger construit par ce dernier, rue La Fontaine. En 1886, il participe à la huitième exposition impressionniste, la dernière, à l'invitation de Berthe Morisot. L'année suivante, il se lie d'amitié avec Vincent Van Gogh et ensemble ils peignent sur les berges de la banlieue parisienne.Signac et le " Port de Saint-Tropez " " Le clocher de Saint-Tropez et la bouée rouge " " Vue de Collioure " Au cours des années 1890, après un voyage en Italie et un séjour à Cassis puis à Saint-Briac en Bretagne, il devient le chef de file du néo-impressionnisme : apôtre enthousiaste du mouvement, il se livre à une véritable campagne de prosélytisme pour lui gagner de nouveaux adeptes. En 1892, il découvre Saint-Tropez, où il achètera cinq ans plus tard la villa La Hune, et organise les expositions posthumes de Seurat à Bruxelles et à Paris. En 1894, il s’essaye à la grande peinture décorative, surtout pour un immense tableau — depuis 1938, propriété de la mairie de Montreuil —, Au temps d’harmonie. Néanmoins, s’il est vrai que Signac a de bonnes relations personnelles avec les nabis, notamment Bonnard, il ne partage pas du tout leurs vues esthétiques, et n’adhère pas au credo religieux de Maurice Denis. Il se veut personnalité impartiale, au-dessus des écoles, ami des uns et des autres, souple et convivial, et devient président de la Société des artistes indépendants en 1908.Le mouvement néo-impressionniste est remis en cause à la mort de Seurat en 1891, Signac tente donc de le légitimer avec son ouvrage De Delacroix au néo-impressionnisme, publié en 1899. La publication du Journal de Delacroix entre 1883 et 1895 a également beaucoup influencé Signac puisqu’il décide de faire son propre journal en 1894, qu'il ouvre avec une réflexion sur les relations entre Delacroix et le néo-impressionnisme. Signac légitime donc les néo-impressionnistes en les plaçant comme héritiers de Delacroix dont le talent n’est pas remis en doute, décrit comme le père des coloristes.Signac - Le port de Marseille et Notre-Dame-de-la-Garde Le vieux port de Marseille Les impressionnistes sont ainsi les intermédiaires entre Delacroix et les néo-impressionnistes pour le progrès de l'art qui consiste pour Signac à faire une œuvre la plus colorée et la plus lumineuse possible. De Delacroix aux néo-impressionnistes est un manifeste considéré dans un premier temps comme une source fiable puisque Signac avait été un des plus proches amis de Seurat, avant d’être remis en cause notamment par William Homer. Selon lui, l’ouvrage de Signac est trop simplifié, et il souligne le fait qu’entre le début du néo-impressionnisme (1886), et la date de publication, (1899), ses idées auraient évolué et ne seraient plus fidèles à Seurat. Signac aurait également voulu se donner le rôle de cofondateur du mouvement alors qu’il aurait été relégué au second plan du vivant de Seurat. En effet, dans son ouvrage, Signac minimise paradoxalement l'importance des théories scientifiques, mais cela est pour répondre à la critique d'être trop dogmatique. Il insiste sur le fait que la science n’est qu’un outil au service de l’artiste et qu’elle ne limite en rien sa créativité. Ces techniques sont faciles, et peuvent s’apprendre selon lui dès l’école primaire. Signac l'anarchisteLa plupart des peintres importants font une sorte de pèlerinage chez Signac à Saint-Tropez (villa La Hune), avec des personnalités aussi différentes que Matisse et Maurice Denis. Il est passionné par la mer et possède un petit yacht avec lequel il navigue le long des différentes côtes françaises. Dès 1888, il est attiré par les idées anarchistes. En 1891, lors du salon des indépendants, il présente un portrait de son ami Félix Fénéon avec qui il partage son engagement anarchiste ; le portrait fait sensation. Il se lie d'amitié avec Jean Grave et collabore aux Temps nouveaux, à partir de 1896, à qui il fait don de quelques-unes de ses œuvres aux tombolas organisées pour aider financièrement le journal. En 1902, il donne des dessins pour Guerre-Militarisme, préfacé par Grave et illustré également par Maximilien Luce et Théophile Alexandre Steinlen. Il collabore également à l’Almanach du Père Peinard (1894-1899), d'Émile Pouget. Dans une perspective plus ou moins socialisante, il peint Le Démolisseur en 1897. " Le Démolisseur " - musée d'Orsay Au temps d'harmonie. L'âge d'or n'est pas dans le passé, il est dans l'avenir (1893-1895), huile sur toile (310 × 410 cm), mairie de Montreuil. En 1914, Signac demeure fidèle à ses conceptions internationalistes et est très affecté par le ralliement de beaucoup d'anarchistes à l’union sacrée, en particulier par la signature de Jean Grave au Manifeste des Seize. Par la suite, il engage son talent sur des paysages sans personnage, avec une palette de plus en plus libre et une grande passion des couleurs (recréer la nature). Parmi les toiles : Portrait de Félix Fénéon, Le Grand-Père, Le Petit Déjeuner à la salle à manger, Femmes au puits, des paysages de Bretagne et de Normandie, des toiles méditerranéennes (Vue de Collioure, La Voile jaune à Venise).Le petit-déjeuner à la salle à manger " Femmes au puits "  " La voile jaune à Venise " " La voile jaune à Venise "

Signac : l’aquarelle au fil de l’eau *  | |

|   | | Kationok

Modérateur

|  Sujet: Re: Cas'est passé en août ! Sujet: Re: Cas'est passé en août !  Ven 19 Aoû - 16:58 Ven 19 Aoû - 16:58 | |

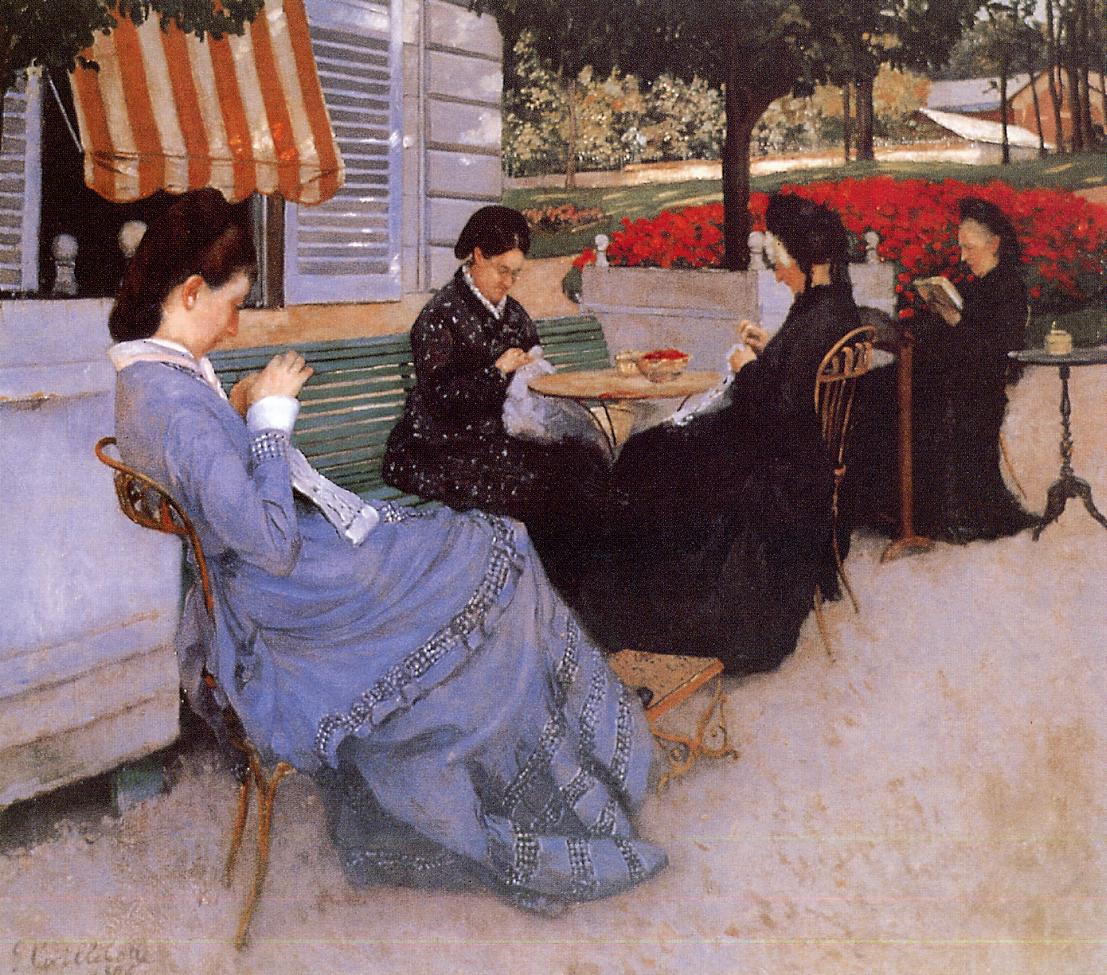

| 1848 : Gustave Caillebotte, peintre français BIOGRAPHIE Le peintre, le mécène et l'organisateur du mouvement impressionnisteGustave Caillebotte est né en 1848 dans un milieu aisé. La fortune familiale lui permettra sa vie durant de choisir librement des activités (peinture, nautisme, construction de bateaux, philatélie) dans lesquelles il excelle. Martial Caillebotte (1799-1874), son père, s’est enrichi dans la vente de drap aux armées de Napoléon III. En 1860, il acquiert un vaste domaine, dans la commune d’Yerres, à vingt kilomètres au sud-est de Paris. Cette magnifique propriété sera le paradis d’enfance de Gustave et suscitera par la suite nombre de tableaux de paysages peuplés de membres de la famille. autre autoportrait, dans son atelier- Portrait au chevalet Gustave a deux frères, René et Martial, et un demi-frère, Alfred qui deviendra prêtre. Ses études secondaires se déroulent au lycée Louis-le-Grand à Paris. Il se dirige ensuite vers des études de droit et obtient une licence en 1870, année au cours de laquelle il commence à peindre. Il entre dans l’atelier du peintre Léon Bonnat (1833-1922). Son goût pour la peinture l’amène à voyager en Italie en 1872. L’année suivante, il entre à l’École des Beaux-arts de Paris mais n’y reste qu’un an. La mort de son père en 1874 – Gustave n’a que 26 ans – lui permet d’hériter d’une fortune confortable et de se consacrer à la peinture sans préoccupations commerciales. A cette époque, il peint beaucoup de petits formats de la propriété et de la région d’Yerres, mais aussi des scènes réalistes comme Les raboteurs de parquet (1875). Il présente d’ailleurs ce tableau au salon, mais il est refusé car le sujet, le travail des ouvriers, n’est pas jugé digne de figurer dans une création artistique.  « Ce tableau constitue une des premières représentations du prolétariat urbain. Si les paysans (Des glaneuses de Millet) ou les ouvriers des campagnes (Casseurs de pierres de Courbet) ont souvent été montrés, les ouvriers de la ville ont très rarement fait l'objet de tableaux. Contrairement à Courbet ou Millet, Caillebotte, bourgeois aisé, n'introduit aucun discours social, moralisateur ou politique dans son œuvre. L'étude documentaire (gestes, outils, accessoires) le place parmi les réalistes les plus chevronnés […] Présenté au Salon de 1875, le tableau est refusé par le Jury, sans doute choqué par ce réalisme cru (certains critiques ont parlé de "sujet vulgaire"). » (Commentaire musée d’Orsay) Caillebotte s’orientera alors de plus en plus vers l’impressionnisme. Il participe aux expositions impressionnistes de 1876, 1877, 1879, 1880 et 1882, aide financièrement le mouvement impressionniste et s’implique personnellement dans l’organisation des expositions. Cette aide fut précieuse car les impressionnistes n’étaient nullement des organisateurs alors que Caillebotte, outre son remarquable talent artistique, disposait également de cette capacité. Il achète des toiles à Monet, Pissarro, Degas, Renoir, Manet qui avaient besoin de vendre pour vivre. Il se constitue ainsi une collection exceptionnelle qu’il léguera à l’État à sa mort. Dès 1876, après la mort de son frère René, Gustave Caillebotte rédige son testament qui comporte ce legs. Ces tableaux se trouvent aujourd’hui au musée d’Orsay à Paris. " La villa de Yerres " Yerres, jardin potager : jardiners distribuant de l'eau aux plantes, ou Les jardiniers, vers 1875-1877 - huile sur toile, collection privée Roses, jardin du Petit Gennevilliers (1886), huile sur toile, collection privée Dans le parc de la propriété familiale de Yerres, Caillebotte saisit un groupe de femmes par un bel après-midi ensoleillé. Il s’agit de sa cousine Marie au premier plan, de sa tante et d’une amie cousant et de sa mère lisant. Caillebotte aime les points de vue atypiques, aussi choisit-il une vue légèrement plongeante lui permettant de placer tout en haut de la toile une allée ensoleillée. Il obtient ainsi un effet de perspective marqué, accentué par l’ombre du premier plan contrastant avec la lumière de l’arrière-plan. A la troisième exposition impressionniste de 1877, où il présente ce tableau, ce choix de composition lui sera reproché. Il le reprendra pourtant en 1878 avec Les orangers. vers Cette toile a été peinte dans le parc de la propriété familiale d’Yerres. Martial, le frère de peintre, lit tandis que sa cousine Zoé s’occupe d’un oranger planté dans une grande jardinière et qu’un chien dort au soleil. Caillebotte donne à sa composition un effet de profondeur en superposant un premier plan très ombragé et un second plan inondé de lumière. Ce choix induit le chromatisme : les tonalités de gris du premier plan contrastent avec l’allée illuminée, la pelouse verte et les fleurs rouges. L’ensemble restitue l’impression d’une belle après-midi paisible et familiale sous un ciel bleu, ici totalement invisible, mais présent.

Dans le parc de la propriété familiale de Yerres, Caillebotte saisit un groupe de femmes par un bel après-midi ensoleillé. Il s’agit de sa cousine Marie au premier plan, de sa tante et d’une amie cousant et de sa mère lisant. Caillebotte aime les points de vue atypiques, aussi choisit-il une vue légèrement plongeante lui permettant de placer tout en haut de la toile une allée ensoleillée. Il obtient ainsi un effet de perspective marqué, accentué par l’ombre du premier plan contrastant avec la lumière de l’arrière-plan. A la troisième exposition impressionniste de 1877, où il présente ce tableau, ce choix de composition lui sera reproché. Il le reprendra pourtant en 1878 avec Les orangers.

Après la mort de sa mère, en 1878, Gustave et son frère Martial vendent la propriété d’Yerres et l’hôtel particulier de la rue de Miromesnil à Paris, qui était la résidence de la famille dans la capitale. En 1880, Caillebotte achète une propriété au Petit-Gennevilliers, au bord de la Seine, en face d’Argenteuil. Il y recevra souvent les impressionnistes et certains viendront peindre dans le jardin et les alentours. Gustave Caillebotte est élu conseiller municipal de Gennevilliers en 1888 et, selon son tempérament, déploie à ce poste une grande activité. Caillebotte s’installe à Gennevilliers en 1881. En 1887, il quitte définitivement Paris. La maison de Gennevilliers, sur les bords de la Seine, lui permet de s’adonner à sa passion pour les bateaux à voile. Elle est aussi le lieu de ralliement du groupe des impressionnistes. Monet et Renoir, viendront peindre dans le jardin. Ce tableau, typiquement impressionniste, tranche avec les paysages urbains du peintre à la touche lissée.

Gustave Caillebotte - Les Dahlias, jardin du Petit Gennevilliers, 1893 En 1886, Paul Durand-Ruel organise à New-York une grande exposition de 300 toiles, destinée à faire connaître les impressionnistes aux États-Unis. Dix tableaux de Caillebotte sont choisis. La peinture de Caillebotte conservera la faveur des américains alors même qu’il était considéré en Europe comme un peintre de second ordre. Caillebotte ne s’est jamais marié mais a vécu, à la fin de sa vie avec une femme d’origine modeste, qui se faisait appeler Charlotte Berthier. Figurant sur le testament du peintre, il apparaîtra devant notaire qu’elle s’appelle Anne-Marie Hagen, née à Paris en 1858. En février 1894, Caillebotte prend froid dans son jardin du Petit-Gennevilliers. Il ne parvient pas à se rétablir et une congestion pulmonaire se déclare. Selon certaines sources, il s’agirait d’un accident vasculaire cérébral. Il meurt le 21 février et est inhumé au cimetière du Père-Lachaise. La presse se fit l’écho de ce décès, en rappelant parfois le rôle de Caillebotte aux côtés des impressionnistes : « Le cordial et fin Caillebotte les obligea littéralement. Il aimait leur talent, il se sentait vibrer avec eux aux mêmes aspirations artistiques, et il considérait comme la chose la plus simple du monde de les aider à se tirer d’affaire, ou mieux encore, de leur permettre d’accomplir leur œuvre et de montrer leur valeur au public malgré ce public lui-même, malgré tous les obstacles. Or tout cela il le fit simplement, sans ostentation, sans jouer au mécène, mais avec toute la simplicité d’un bon camarade, qu’un remerciement même gênerait. Peut-être est-ce pour ne pas le gêner de cette façon que certains de ses anciens amis et obligés n’allèrent pas à ses obsèques. » (*) Le legs à l’État Gustave Caillebotte a légué à l’État sa collection de tableaux comportant 67 œuvres de Manet, Monet, Renoir, Degas, Cézanne, Sisley et Pissarro. Le testament précise que les tableaux devront être conservés au musée du Luxembourg et plus tard au musée du Louvre. Caillebotte indique également qu’avant d’exposer ces tableaux, il convient d’attendre le temps nécessaire à leur acceptation par le public. Malgré la protestation de l’Académie des Beaux-arts, pour laquelle cette peinture était indigne des musées nationaux, le legs fut accepté par l’État. Mais le manque de locaux au musée du Luxembourg conduisit l’État à ne retenir que 38 tableaux, les autres restant en possession de Martial, le frère de Gustave. Les tableaux ont été présentés au public en 1897. En 1925, ils sont transférés au musée du Louvre et en 1986 au musée d’Orsay.

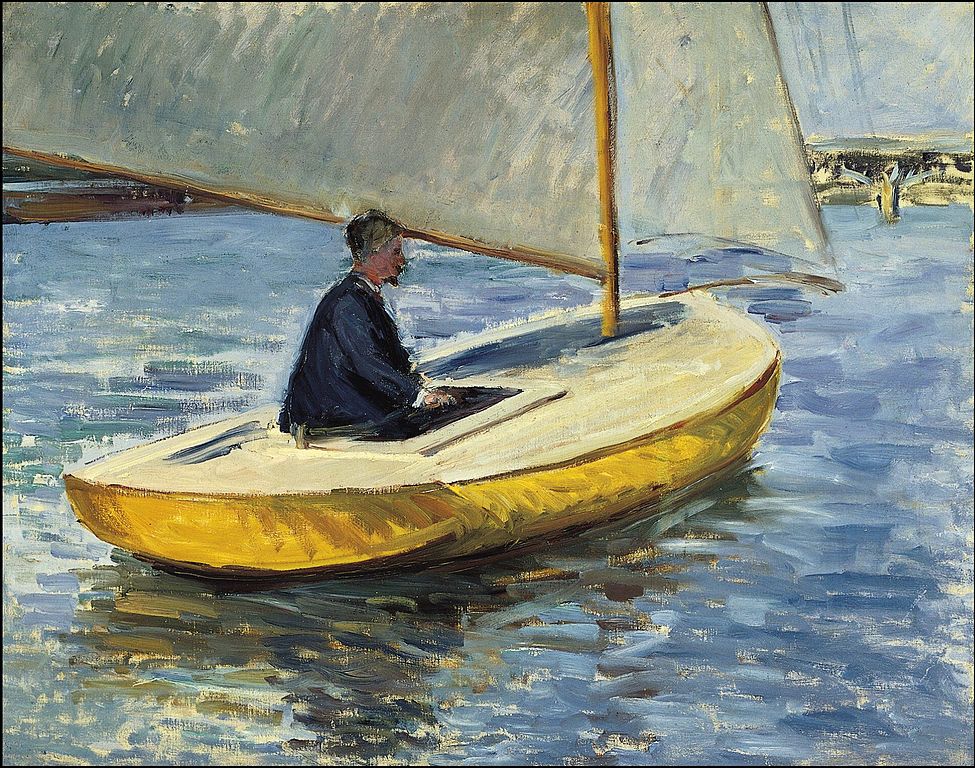

Les talents multiples de Gustave Caillebotte Outre ses activités de peintre, de collectionneur et de mécène des impressionnistes, Caillebotte fut aussi un amateur de bateaux à voiles, un horticulteur et un philatéliste. Les sports nautiques, en provenance d’Angleterre, conquièrent la bourgeoisie française à partir du milieu du 19e siècle. Avec son frère Martial, Gustave Caillebotte pratique la plaisance sur la Seine et sur l’Yerres où se trouve la propriété familiale. Il devient membre puis vice-président du Cercle de Voile de Paris, installé à Argenteuil. Plus tard, aux abords de sa propriété du Petit-Gennevilliers, sur la Seine face à Argenteuil, il crée un chantier naval, dessine de nombreux modèles de bateaux et construit certains d’entre eux. Il gagne lui-même plusieurs compétitions de voile.  Gustave Caillebotte. La partie de bateau (1877-78). Huile sur toile, 90 × 117 cm, collection particulière. Le peintre se place face au modèle pour représenter l’action du rameur avec en arrière-plan le fleuve. La technique photographique inspire clairement cette vue qui pourrait trouver sa source dans des photographies prises par Martial, le frère de Caillebotte, passionné de photographie.

« Cette scène, peut-être inachevée, de canoë sur la rivière Yerres, un affluent de la Seine, témoigne de l’influence de Monet et de Renoir dans le traitement du miroitement de l’eau, avec des touches de vert et de blanc pur. La famille Caillebotte possédait une grande propriété à Yerres, à vingt kilomètres au sud de Paris ; l’artiste y a probablement commencé cette toile. » (Notice Norton Simon Museum)  Passionné de bateaux à voile, Caillebotte ne pouvait les écarter de sa peinture. « Sa vision est bien-sûr influencée par celle de Monet qui, installé à Argenteuil dès 1871, fit des voiliers sur la Seine un de ses motifs de prédilection. Manet, Renoir et même Sisley ont également largement abordé ce thème. C'est ainsi que Caillebotte apparaît presque démodé, en tout cas retardataire, lorsqu'il expose en 1888 des vues de bateaux sur la Seine. Il n'en demeure pas moins que certaines de ses compositions, comme celle-ci, sont parfaitement équilibrées, lumineuses, réussies. » (Commentaire musée d’Orsay)

Les centres d’intérêt de Caillebotte ont beaucoup évolué. « A la fin des années 1880, il se passionne pour les jardins et les bateaux qu’ils conservent dans une maison de campagne de Gennevillers, à vingt-cinq kilomètres au sud de Paris, au bord de la Seine. Le bateau jaune représenté ici est probablement de sa propre conception. La composition inachevée, abandonnée en 1891, représente la rivière non loin de sa maison. » (Notice Norton Simon Museum)

Caillebotte fut également jardinier et horticulteur dans la propriété familiale de Yerres puis dans sa maison du Petit-Gennevilliers qui disposait d’un grand jardin et de serres. Il employait quatre jardiniers et possédait une collection d’orchidées. Monet lui demanda conseil pour créer son jardin de Giverny. Dans sa jeunesse, Gustave et son frère Martial avait réalisé une grande collection de timbres. Elle fut vendue à un britannique pour un prix très élevé au moment du mariage de Martial. Elle fait aujourd’hui partie du fonds philatélique du British Museum. ŒuvreLa peinture de Caillebotte se rattache d’abord au courant réaliste. Mais le peintre choisit ses sujets dans l’univers urbain, alors que de nombreux réalistes, sous l’influence de l’École de Barbizon, privilégiaient les paysages marins ou campagnards. Sa toile la plus célèbre dans ce registre, Les raboteurs de parquets (1875), représente des ouvriers au travail, thème encore très rare à l’époque, mais pas inexistant. En Allemagne, Adolph Menzel peignait la même année Le Laminoir. Caillebotte est réputé pour ses vues plongeantes. Il affectionne particulièrement les images urbaines vues de l’étage d’un immeuble, comme ce Jeune homme à la fenêtre (1875).Alors que l’un des thèmes des impressionnistes était la convivialité, avec les spectacles et les fêtes urbaines ou les rencontres dans un restaurant ou un café, Caillebotte exprime la solitude de l’homme dans la grande ville. Même lorsqu’il représente sa famille, chaque personne est concentrée sur son activité : Il est possible, à cet égard, de le considérer, du point de vue thématique, comme un prédécesseur du peintre américain Edward Hopper (1882-1967). Gustave Caillebotte. Le déjeuner (1876). Huile sur toile, 52 × 76 cm, collection particulière. La scène se situe dans la salle à manger de l’hôtel particulier des Caillebotte, rue de Miromesnil, à Paris. Le frère du peintre, René, et sa mère déjeunent. Le service est assuré Jean Daurelle, leur valet de chambre. L’éclairage en contrejour, venant des fenêtres, permet à Caillebotte d’étudier les reflets de la lumière sur la vaisselle en cristal et la table noire.

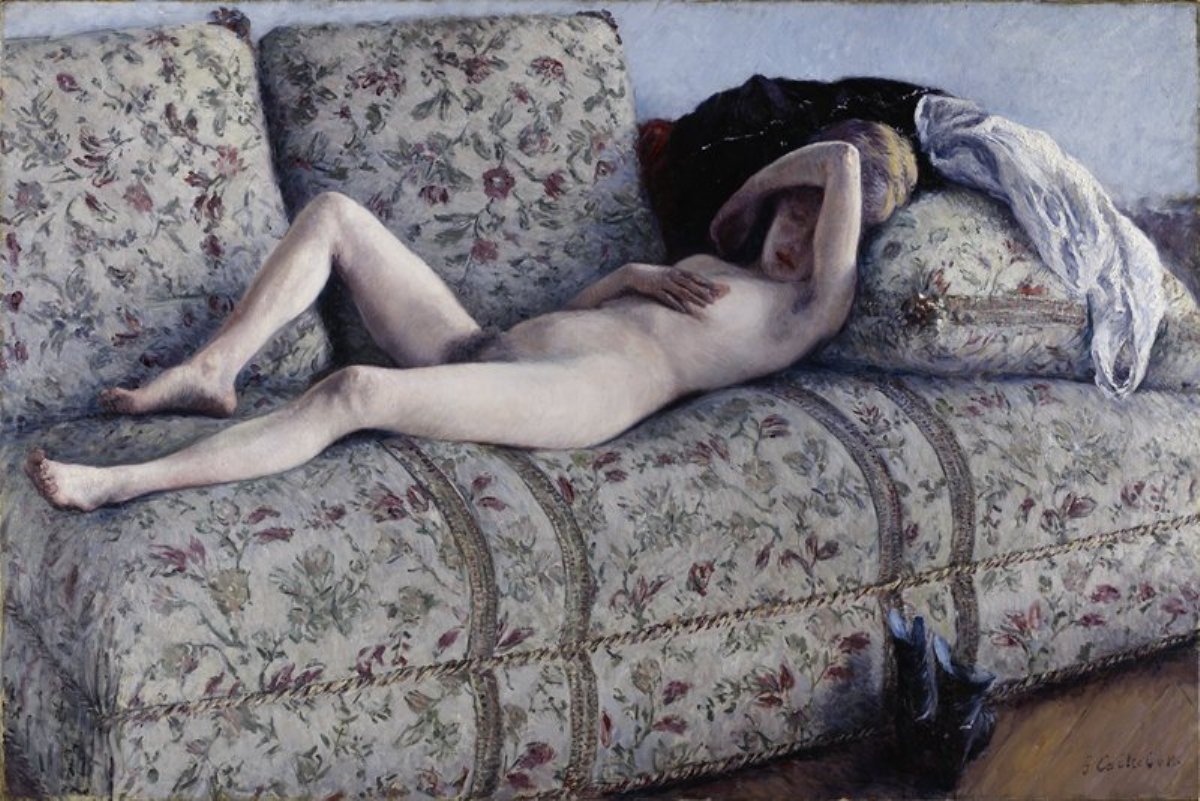

« Dans son chef-d’œuvre, Rue de Paris, temps de pluie, Gustave Caillebotte utilise une monumentalité inhabituelle et une maîtrise de la composition pour un sujet typiquement impressionniste, les nouveaux boulevards qui avaient modifié le paysage urbain parisien. Le résultat est à la fois réel et artificiel, ordinaire et chorégraphié. Avec ses figures étrangement détachées, la toile représente l’anonymat urbain. » (Notice Art Institute, Chicago) « En 1879, Caillebotte participe à la quatrième exposition impressionniste avec plus de vingt-cinq œuvres. Deux vues de toits y figurent, dont celle-ci […] Paysage urbain éminemment "moderne", ce tableau décrit à merveille l'atmosphère d'un jour d'hiver à Paris. Le ciel bas inonde de gris les toits enneigés à peine animés par quelques notes de rose éteint. En s'intéressant ainsi aux effets des saisons sur la lumière et le paysage, Caillebotte rejoint ses camarades impressionnistes Monet, Sisley ou Pissarro. » (Commentaire musée d’Orsay) Il s’agit d’une parente de la première femme de Martial Caillebotte, le père de Gustave. Il avait épousé en 1828 Adèle Boissière, décédée en 1836. A partir de 1877-78, Caillebotte appartient au groupe des impressionnistes et son style évolue fortement. La touche lisse et le dessin apparent des débuts disparaissent au profit d’une touche fragmentée et d’une évocation des formes et de la lumière par la juxtaposition de couleurs : Maisons à Argenteuil (1883). La palette s’éclaircit et les formes se dissolvent dans atteindre cependant le flou de Claude Monet. L’artiste ne déteste pas la provocation et peut produire, exceptionnellement, un nu très réaliste, sans la moindre édulcoration des imperfections du corps : Nu au divan (1880). Mais la thématique dominante de cette période comporte surtout des paysages, des bateaux sur une rivière, quelques natures mortes et portraits.

« Ce tableau fait partie d'un ensemble d'études de nus masculins et féminins peints par Caillebotte vers 1880. Il est unique, cependant, par le réalisme sans concession de l’observation anatomique et par son évidente connotation sexuelle. Le modèle allait devenir la maîtresse de l'artiste. L’artiste défie les normes morales et esthétiques qui prévalaient à l’époque dans la tradition académique, qui n’acceptait que les nus idéalisées. En raison de son caractère provocateur, cette peinture n'a jamais été exposée ni vendue pendant la vie de Caillebotte. » (Notice Minneapolis Institute of Art)

Gustave Caillebotte. Femme nue étendue sur un divan (1873). Pastel, 87 × 113 cm, collection particulière. L’artiste réalise ce pastel au cours de l’année de son admission à l’École des Beaux-arts de Paris. Il n’a réalisé que deux nus féminins, l’autre en 1880 (voir ci-dessous), en utilisant le même modèle. Ces nus, sans caractère mythologique, heurtaient encore à l’époque les valeurs morales dominantes. Caillebotte, en recherchant un réalisme non conventionnel, est conduit à représenter ici la nudité masculine. S’il s’agissait d’un thème fréquent dans les scènes mythologiques, les nus masculins étaient alors totalement idéalisés. Le peintre choisit au contraire une scène de la vie quotidienne. Un homme jeune sort du bain dans une pièce austère, sans aucune décoration. L’homme semble vu par surprise, de dos, ce qui produit une impression de vulnérabilité. Caillebotte heurte donc l’image masculine de l’époque et son tableau ne sera pas accepté. Lors d’un séjour en Normandie en 1882, Caillebotte réalise plusieurs tableaux de paysage des environs de Deauville-Trouville. Typiquement impressionniste par le style, cette toile correspond également au goût de l’artiste pour les vues plongeantes. Les villas de Trouville sont situées sur la pente d’une colline dominant la mer et sont aujourd’hui beaucoup plus nombreuses qu’à cette époque.

Gustave Caillebotte ne se considérait pas comme un grand peintre, ce qu’il est pourtant. Grand bourgeois, il aborde la peinture comme un loisir, mais organisé, volontaire et talentueux, il atteint le niveau des plus grands. Considéré par la critique comme un peintre de second ordre, il fut largement oublié en Europe jusqu’à la fin du 20e siècle. Il figure aujourd’hui dans l’histoire de l’art comme un important peintre réaliste et impressionniste du 19e siècle.  | |

|   | | Kationok

Modérateur

|  Sujet: Re: Cas'est passé en août ! Sujet: Re: Cas'est passé en août !  Mer 24 Aoû - 18:57 Mer 24 Aoû - 18:57 | |

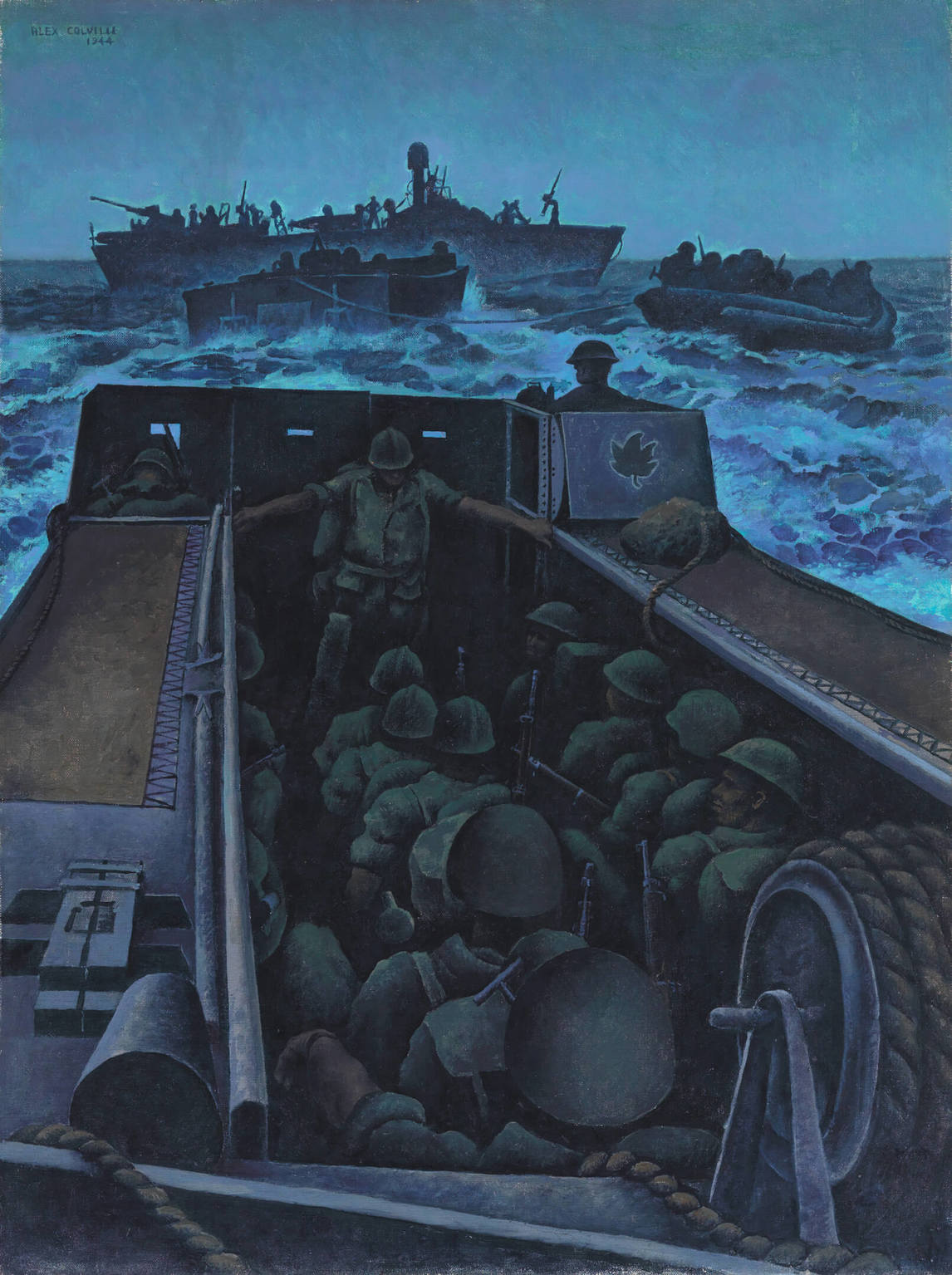

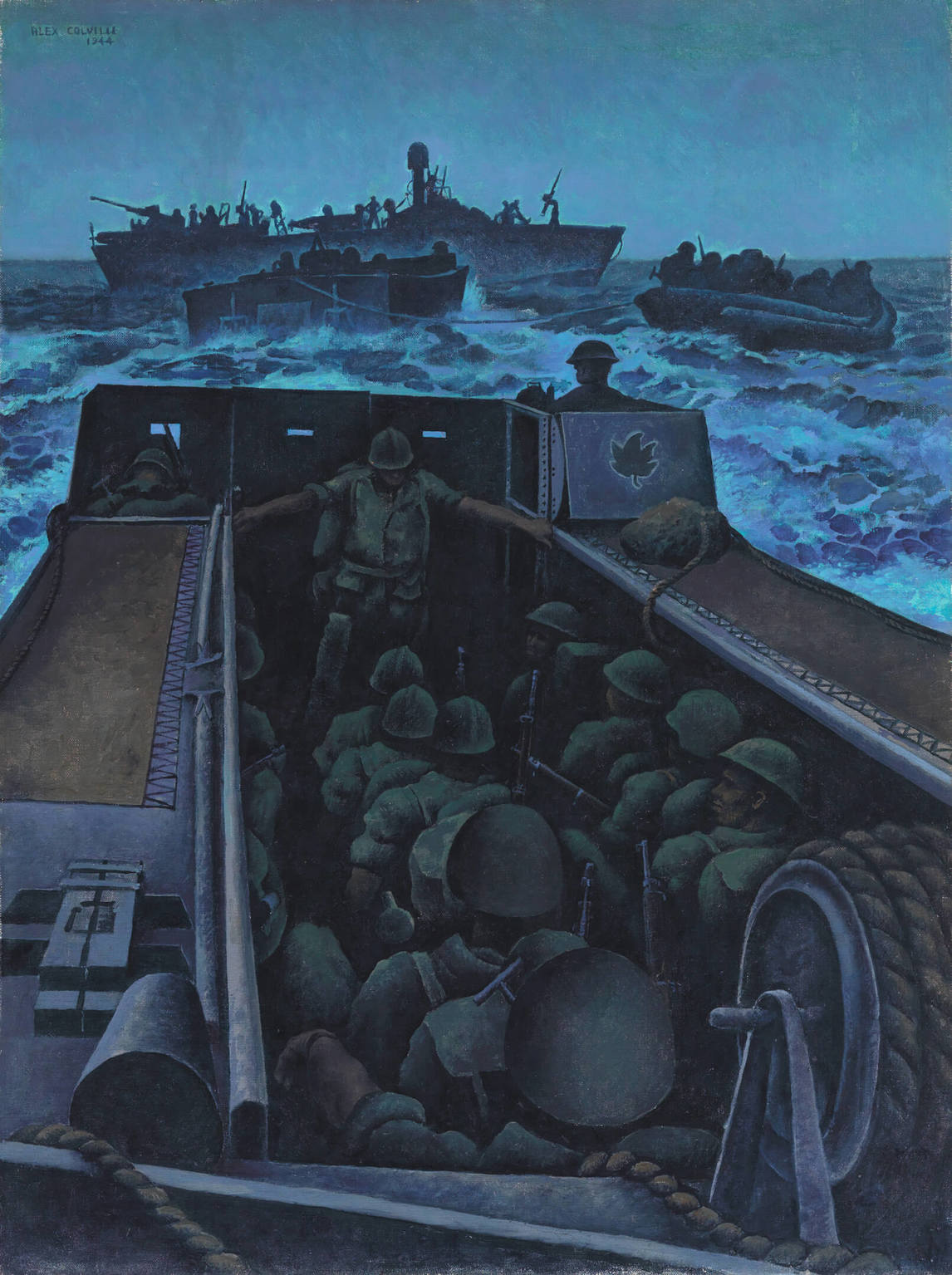

| 1920 : Alex Colville, artiste peintre canadien BIOGRAPHIE La carrière d'Alex Colleville s'étend de son service militaire, alors qu'il est désigné artiste de guerre officiel durant la Seconde Guerre Mondiale jusqu'à sa mort en 2013. Dès le début des années 1950, il se forge un style très personnel erévélant un ensemble d'images, de sujets et de préoccupations contextuelles demeuré constant au fil du temps . Sa famille, et plus particulièrement sa femme Rhoda, les environs de ses maisons au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Ecosse, et les animaux, souvent ses propres animaux de compagnie sont ses sujets de prédilection. Alex Colleville, autoportrait en 1940  Débarquement en France Débarquement en France

Années de formationAlex Colville (24 août 1920 - 16 juillet 2013) était un peintre canadien vénéré, connu à la fois comme Norman Rockwell du Canada et peintre lauréat du Canada. Il est né à Toronto, en Ontario, et a déménagé avec sa famille à l'âge de 9 ans à Amherst, en Nouvelle-Écosse. Il passera la majeure partie de sa vie sur la côte est, fondant le style du réalisme maritime. Colville a refusé d'aller à la faculté de droit pour poursuivre des études en art à l'Université Mount Allison, où il a rencontré sa future épouse et muse, Rhoda Wright. Ils se sont mariés en 1942 juste avant que Colville ne s'enrôle dans l'armée. Après deux ans de service dans l'infanterie, il est promu lieutenant et devient artiste de guerre en 1944.Épreuves et tribulationsSoldier and Girl at Station (Un soldat et une fille à la station de train) de Alex Colville, 1953 Deux événements façonneront Colville pour le reste de sa vie. Le premier était une mauvaise pneumonie alors qu'il n'avait que 9 ans, peu de temps après que sa famille eut déménagé en Nouvelle-Écosse. Colville s'est souvenu de l'événement comme traumatisant et très isolant et a attribué l'expérience de devenir une personne retirée et introvertie. C'est aussi à ce moment-là qu'il a commencé à dessiner et à fabriquer des modèles complexes. Alex Colville travaille sur sa peinture puissante mais controversée intitulée Bodies in a Grave (vers 1946) Alex Colville travaille sur sa peinture puissante mais controversée intitulée Bodies in a Grave (vers 1946)

Le deuxième événement a été témoin des camps de concentration de Bergen-Belsen. En tant qu'artiste de guerre, Colville était convaincu qu'il était de son devoir de représenter la guerre avec précision. Il faisait des dessins et des croquis de ce qu'il voyait et peignait plus tard les scènes. Ses œuvres se trouvent maintenant au Musée canadien de la guerre . Alors que certaines de ses peintures ont été critiquées pour leur détachement émotionnel, en particulier Bodies in a Grave (1946), Colville attribue au mécanisme de défense du corps le soin de se retirer des situations. "Crier n'accomplit rien", a-t-il dit, cependant, sa femme a décrit des années plus tard qu'il faisait encore des cauchemars à propos de la guerre et des horreurs qu'il a capturées. Marée montante Ténèbres de l'humanitéEn contre-mesure au chaos de la guerre, l'artiste est devenu de plus en plus ordonné dans la façon dont il gérait sa journée et dans sa façon de peindre. Colville se décrit simultanément comme une personne optimiste, "une personne qui aime mieux le matin que le soir", mais aussi ayant "une vision essentiellement sombre du monde et des affaires humaines". Les contradictions entre l'ordre et le chaos sont le thème principal de la vie et de l'œuvre de Colville.Alex Colville, Femme, homme et bateau, 1952. Tempéra avec glacis sur masonite, 32.3 x 51.3 cm. Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa

Après la baignade L'un de ses tableaux les plus connus, Horse and Train (1954) juxtapose un cheval, représentant la nature, à un train, mécanique et inflexible. Les deux se précipitent l'un sur l'autre, laissant le public mal à l'aise quant à ce qui pourrait se passer ensuite. Le fils de Colville, Graham, a décrit avoir vu la peinture dans le film The Shining de Stanley Kubrick et a exprimé sa surprise de se rendre compte que les peintures de son père "étaient implantées dans ce film presque comme des messages subliminaux". L'une des peintures les plus connues d'Alex Colville intitulée Horse & Train qui a provoqué l'inconfort des spectateurs alors qu'un cheval et un train sont sur une trajectoire de collision (vers 1954 )

Ses portraits présentent souvent lui-même et sa femme. Contrairement à Rockwell, qui dépeint ses personnages ensemble et touchants, Colville garde généralement ses personnages séparés, leur permettant de se contrebalancer et d'avoir leur propre espace. Cela peut être vu dans Family and Rainstorm (1955) et Verandah (1983).La femme à la corde à linge Family and Rainstorm d'Alex Colville met en valeur l'espace entre les personnages individuels par opposition à la proximité, donnant à chaque individu un sentiment d'identité individuelle

Dans la véranda - collection privée Les athlètes Après la guerre, Colville retourne à Mount Allison comme enseignant, où il demeure jusqu'en 1963 avant de se consacrer à la peinture. Son héritage peut être vu dans l'influence qu'il a eue sur ses étudiants au cours de ces années, en particulier Christopher et Mary Pratt .  | |

|   | | Kationok

Modérateur

|  Sujet: Re: Cas'est passé en août ! Sujet: Re: Cas'est passé en août !  Mer 24 Aoû - 18:57 Mer 24 Aoû - 18:57 | |

| 1920 : Alex Colville, artiste peintre canadien BIOGRAPHIE La carrière d'Alex Colleville s'étend de son service militaire, alors qu'il est désigné artiste de guerre officiel durant la Seconde Guerre Mondiale jusqu'à sa mort en 2013. Dès le début des années 1950, il se forge un style très personnel erévélant un ensemble d'images, de sujets et de préoccupations contextuelles demeuré constant au fil du temps . Sa famille, et plus particulièrement sa femme Rhoda, les environs de ses maisons au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Ecosse, et les animaux, souvent ses propres animaux de compagnie sont ses sujets de prédilection. Alex Colleville, autoportrait en 1940  Débarquement en France Débarquement en France

Années de formationAlex Colville (24 août 1920 - 16 juillet 2013) était un peintre canadien vénéré, connu à la fois comme Norman Rockwell du Canada et peintre lauréat du Canada. Il est né à Toronto, en Ontario, et a déménagé avec sa famille à l'âge de 9 ans à Amherst, en Nouvelle-Écosse. Il passera la majeure partie de sa vie sur la côte est, fondant le style du réalisme maritime. Colville a refusé d'aller à la faculté de droit pour poursuivre des études en art à l'Université Mount Allison, où il a rencontré sa future épouse et muse, Rhoda Wright. Ils se sont mariés en 1942 juste avant que Colville ne s'enrôle dans l'armée. Après deux ans de service dans l'infanterie, il est promu lieutenant et devient artiste de guerre en 1944.Épreuves et tribulationsSoldier and Girl at Station (Un soldat et une fille à la station de train) de Alex Colville, 1953 Deux événements façonneront Colville pour le reste de sa vie. Le premier était une mauvaise pneumonie alors qu'il n'avait que 9 ans, peu de temps après que sa famille eut déménagé en Nouvelle-Écosse. Colville s'est souvenu de l'événement comme traumatisant et très isolant et a attribué l'expérience de devenir une personne retirée et introvertie. C'est aussi à ce moment-là qu'il a commencé à dessiner et à fabriquer des modèles complexes. Alex Colville travaille sur sa peinture puissante mais controversée intitulée Bodies in a Grave (vers 1946) Alex Colville travaille sur sa peinture puissante mais controversée intitulée Bodies in a Grave (vers 1946)

Le deuxième événement a été témoin des camps de concentration de Bergen-Belsen. En tant qu'artiste de guerre, Colville était convaincu qu'il était de son devoir de représenter la guerre avec précision. Il faisait des dessins et des croquis de ce qu'il voyait et peignait plus tard les scènes. Ses œuvres se trouvent maintenant au Musée canadien de la guerre . Alors que certaines de ses peintures ont été critiquées pour leur détachement émotionnel, en particulier Bodies in a Grave (1946), Colville attribue au mécanisme de défense du corps le soin de se retirer des situations. "Crier n'accomplit rien", a-t-il dit, cependant, sa femme a décrit des années plus tard qu'il faisait encore des cauchemars à propos de la guerre et des horreurs qu'il a capturées. Marée montante Ténèbres de l'humanitéEn contre-mesure au chaos de la guerre, l'artiste est devenu de plus en plus ordonné dans la façon dont il gérait sa journée et dans sa façon de peindre. Colville se décrit simultanément comme une personne optimiste, "une personne qui aime mieux le matin que le soir", mais aussi ayant "une vision essentiellement sombre du monde et des affaires humaines". Les contradictions entre l'ordre et le chaos sont le thème principal de la vie et de l'œuvre de Colville.Alex Colville, Femme, homme et bateau, 1952. Tempéra avec glacis sur masonite, 32.3 x 51.3 cm. Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa

Après la baignade L'un de ses tableaux les plus connus, Horse and Train (1954) juxtapose un cheval, représentant la nature, à un train, mécanique et inflexible. Les deux se précipitent l'un sur l'autre, laissant le public mal à l'aise quant à ce qui pourrait se passer ensuite. Le fils de Colville, Graham, a décrit avoir vu la peinture dans le film The Shining de Stanley Kubrick et a exprimé sa surprise de se rendre compte que les peintures de son père "étaient implantées dans ce film presque comme des messages subliminaux". L'une des peintures les plus connues d'Alex Colville intitulée Horse & Train qui a provoqué l'inconfort des spectateurs alors qu'un cheval et un train sont sur une trajectoire de collision (vers 1954 )

Ses portraits présentent souvent lui-même et sa femme. Contrairement à Rockwell, qui dépeint ses personnages ensemble et touchants, Colville garde généralement ses personnages séparés, leur permettant de se contrebalancer et d'avoir leur propre espace. Cela peut être vu dans Family and Rainstorm (1955) et Verandah (1983).La femme à la corde à linge Family and Rainstorm d'Alex Colville met en valeur l'espace entre les personnages individuels par opposition à la proximité, donnant à chaque individu un sentiment d'identité individuelle

Dans la véranda - collection privée Les athlètes Après la guerre, Colville retourne à Mount Allison comme enseignant, où il demeure jusqu'en 1963 avant de se consacrer à la peinture. Son héritage peut être vu dans l'influence qu'il a eue sur ses étudiants au cours de ces années, en particulier Christopher et Mary Pratt .  | |

|   | | Kationok

Modérateur

|  Sujet: Re: Cas'est passé en août ! Sujet: Re: Cas'est passé en août !  Dim 28 Aoû - 12:09 Dim 28 Aoû - 12:09 | |

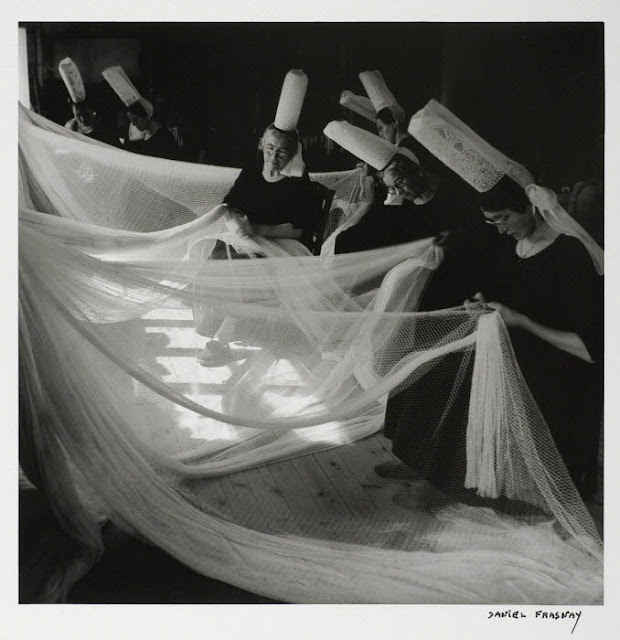

| 1928 : Daniel Frasnay, photographe français, l'un des derniers représentants de "L'Ecole Humaniste ". Entretien exclusif avec Daniel Frasnay, légende de la photographieVoilà bientôt plus de dix ans que j’interviewe des photographes, mon plus beau souvenir était un entretien avec Bettina Rheims mais je dois l’avouer, elle vient d’être détrônée par Daniel Frasnay. Qui restera le premier à m’avoir fait pleurer lors d’une interview. Vous allez comprendre pourquoi.Né en 1928, il est le dernier photographe humaniste, une légende (malheureusement disparue il y a 6 mois, ceci est son dernier entretien) peu connu du grand public qui a pour nous sorti de sa mémoire plus d’un demi-siècle de photographie personnelle. De Brigitte Bardot à Louis Ferdinand Céline en passant par ses amis César, Bernard Buffet et tant d’autres génies de la peinture et de la littérature du siècle dernier.Daniel Frasney m’a confié la seule chose qu’on ne pouvait pas lui prendre : ses souvenirs. Parce qu’il faut vous le dire cet esthète n’a plus rien, AKG une agence de photographie mal intentionnée l’a entièrement pillé sur une simple signature d’un contrat abusif.Ils ont touché au droit moral de l’artiste, par définition incessible, puisqu’on ne peut acheter l’œuvre d’une vie. Pourtant après huit années de procès interminables, ce génie de la photographie est dépossédé de la totalité de son œuvre. Donc de sa vie. Nous avons voulu modestement, à notre petit échelon, lui rendre hommage. Et surtout lui dire qu’on l’aime. Immensément. Lui et son œuvre.Commençons par votre enfance qui est loin d’être banale…

Le plus beau, le plus douloureux, le plus honteux de ma vie c’est mon enfance. Je suis le premier bâtard d’une famille de six enfants de six pères différents. Mon père Mr Frasnay il a eu un fils, un premier fils qui est devenu un grand mathématicien, et qui est mort il y a peu de temps. Ma mère s’est suicidée a 60 ans tellement on lui avait fait de truc.

Ma mère a 18ans, a épousé l’amant de sa mère. Sa mère, ma grand mère, lui a fait épousé son amant Mr Frasnay.

Ma mère quand elle a eu 18ans a découvert les liens qu’il y a avait entre son mari et sa mère et elle a perdu la tête et a commencé à avoir la vie d’une débauchée, à s’envoyer en l’air. Elle se donnait à n’importe qui. On se suit moi et Alain. Après ma mère a continué et il a divorcé puis et arrivé ma demi soeur Annick qui a été placé en nourrice, moi j’ai été récupéré par ma grand-mère qui m’a récupéré après avoir attrapé la coqueluche chez la nourrice et failli m’étouffer en avalant ma langue elle m’a sauvé et élevé, elle est gitane d’origine roumaine, elle avait 50ans elle s’était mariée avec un poilu plus âgée et qui a bien voulu reconnaître sa fille. Après ma mère a connu un danseur mondain du casino de paris, beau garçon, boy de « mistinguette » et elle a eu un garçon…Il reste toujours quelque chose de l’enfance, toujours…